Un terzo incendio segreto

O come accettare le nostre contraddizioni nel rappresentare le catastrofi online

di Viola Giacalone

Tra fiamme e guerre reali e filtri digitali, non riusciamo a metterci d’accordo su quale sia il modo giusto o sbagliato di postare il dolore online, dimenticandoci che i social sono piattaforme strutturalmente ambigue, proprio come noi.

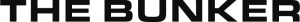

In molti ci siamo chiesti più volte se avesse senso postare storie di Instagram su questioni politiche e sociali per paura che il mezzo banalizzasse il pensiero e lo rendesse piuttosto una narrazione su di noi, soprattutto se nella storia a seguire apparivamo sorridenti al ristorante con gli amici. Come è eterno il dilemma riguardo a chi condivide problemi personali online, che spesso si manifesta da parte di chi osserva in pensieri del tipo: “se sta così male perché ha il tempo di filmarsi mentre piange?”. Prendiamo ad esempio gli incendi che hanno interessato Los Angeles a gennaio, che hanno raso al suolo migliaia di casa: con i loro cieli porpora e le palme in fiamme, sono diventati protagonisti di migliaia di post e storie, accompagnati da filtri e canzoni, e questo ha scatenato una reazione da parte di chi veniva raggiunto da quei contenuti, spesso scettica o indignata.

L’indignazione di chi guardava stavolta era dovuta all’idea che chi vive a Los Angeles sia necessariamente ricco, quindi privilegiato nella catastrofe, ma oltre all’abbiente internet celebrity o vip che seguiamo, L.A è composta principalmente da persone di fascia di reddito medio-bassa, che hanno postato contenuti relativi agli incendi proprio come gli altri. La stessa cosa avviene in questi giorni nella costa orientale Australiana, dove il ciclone Alfred sta causando importanti danni alla natura e alle infrastrutture. Sono diventati virali alcuni video di abitanti che nonostante questo, giocano nel fango o con le onde, o scherzano sull’uragano.

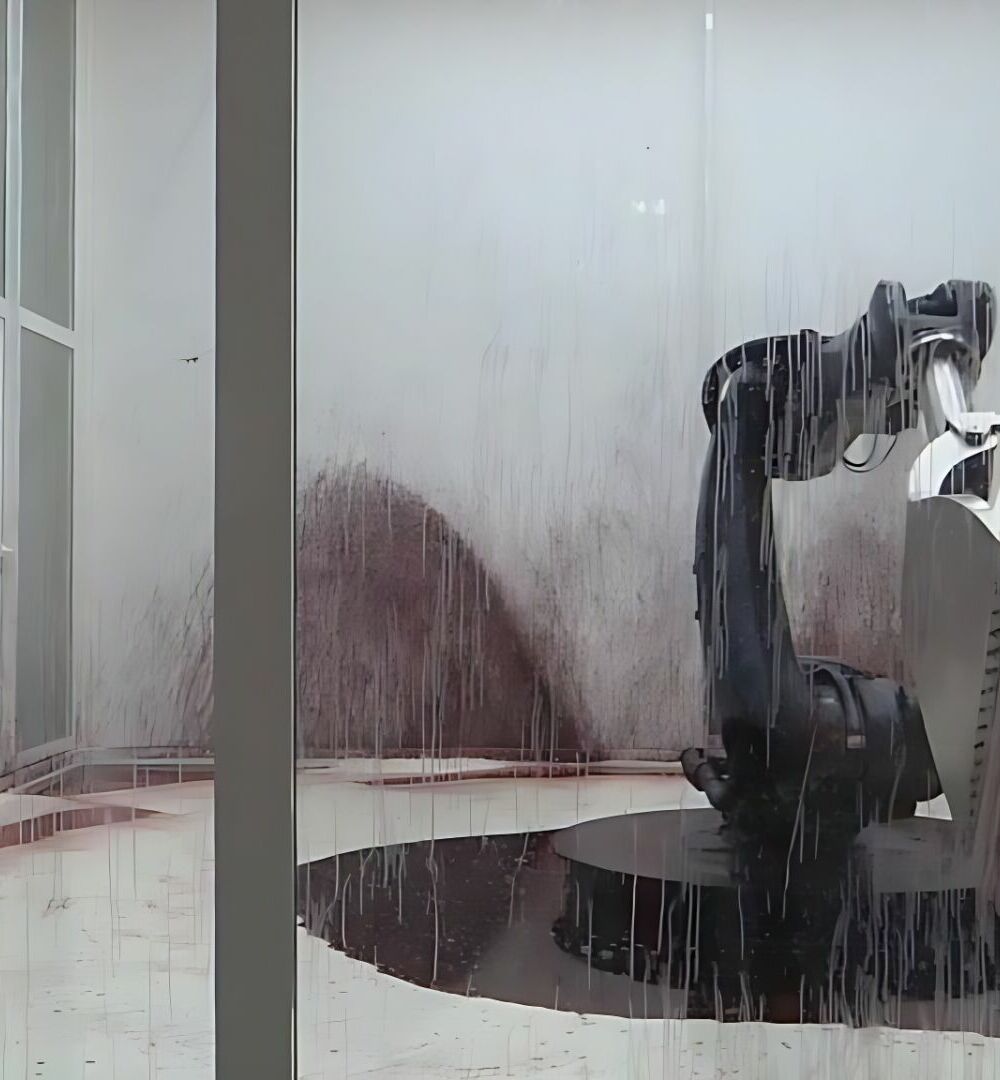

Questi eventi recenti hanno risollevato un dibattito: qual è il limite tra la creazione di personali documenti visivi di una catastrofe, e un’inquietante, crescente estetizzazione del dramma? Abbiamo perso il senso della realtà?

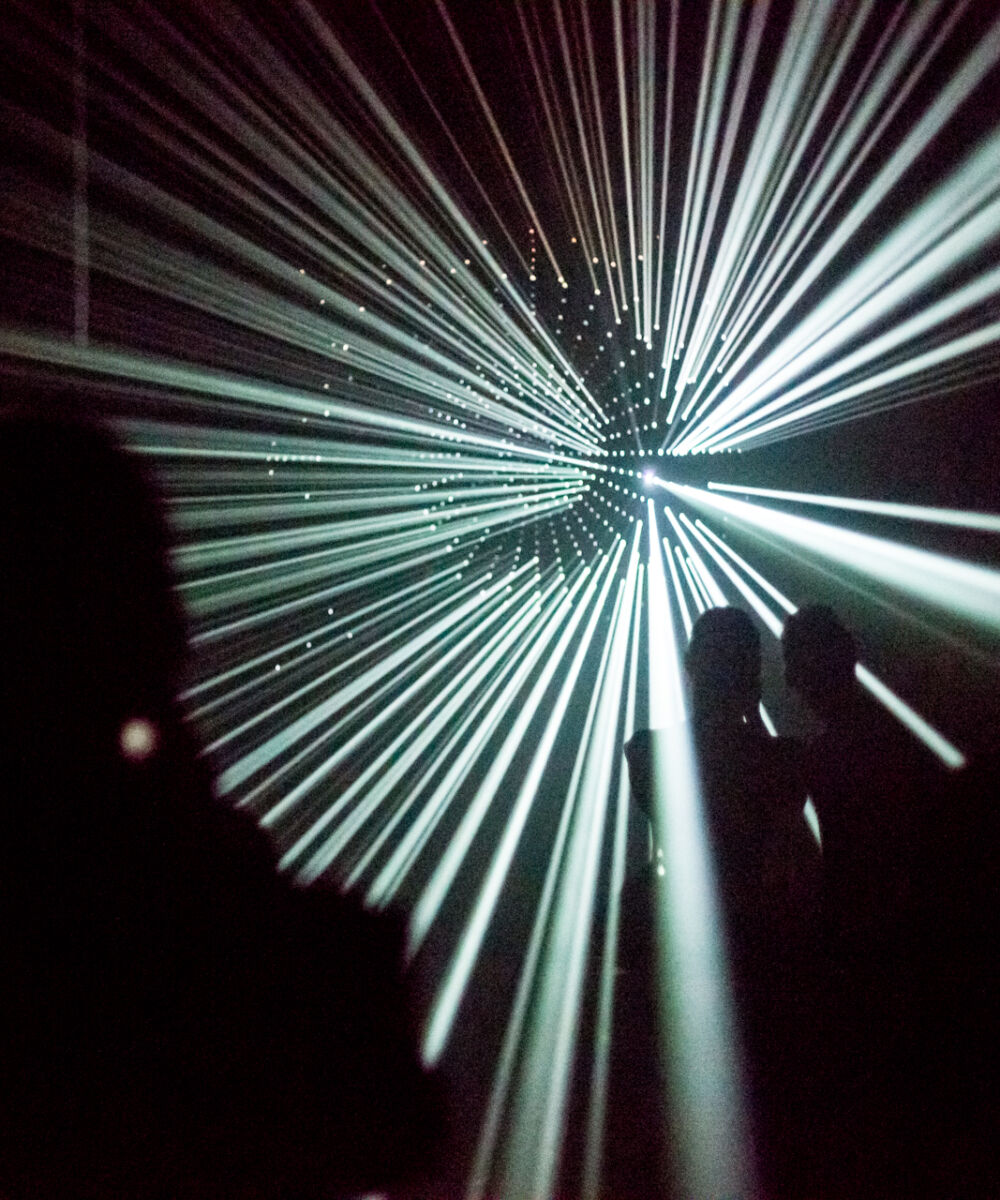

Più della metà dell’intera popolazione mondiale usa i social network; sono diventati parte integrante delle nostre vite al punto che quel che avviene lì sopra è in grado di influenzare la politica, l’economia; per molti sono solo un modo di restare in contatto con amici e parenti, per sempre più persone sono una fonte di lavoro. Forse è il momento di accettare il fatto che l’unico modo per postare in un modo che sia privo di ambiguità, sia disinstallarli.

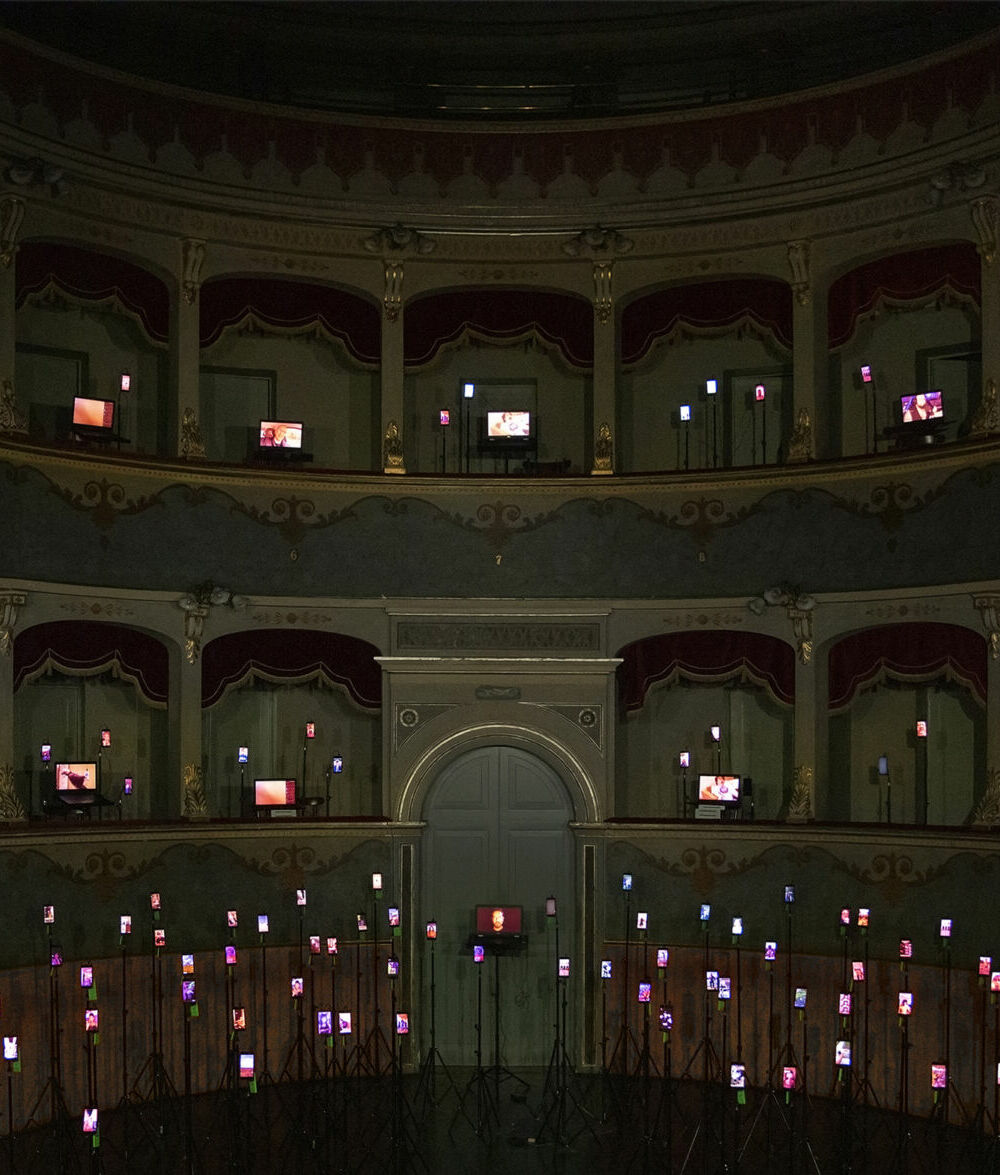

Nel suo saggio Affective Publics, Zizi Papacharissi spiega come le emozioni che circolano sui social creino connessioni umane ambigue. Quando qualcuno posta un video delle fiamme che minacciano casa sua,quel contenuto può essere al contempo un grido di aiuto e una narrazione personale.

Il problema non è nel gesto, ma nella lente con cui lo osserviamo: siamo pronti a interpretare ogni condivisione come narcisismo, dimenticando che il bisogno di testimoniare è anche una forma di resistenza al caos, e per qualcuno anche molto di più, se si pensa ad esempio, a come gli abitanti di Gaza hanno usato i social network in questi mesi per attirare l’attenzione sugli orrori che stavano subendo durante l’assedio.

Sicuramente anche la FOMO in certi casi gioca un ruolo: essere testimoni di un evento extra-ordinario e non documentarlo può sembrare un’occasione persa per partecipare alla narrazione globale, e questo ci dice tanto sul nostro disperato bisogno di sentirci parte di una comunità. Anche quando non viviamo il tragico evento in prima persona il nostro istinto è quello di condividere l’informazione con gli altri online. Non è una reale soluzione al problema, ma ci fa sentire meno inermi nel costante flusso di cattive notizie al quale siamo esposti.

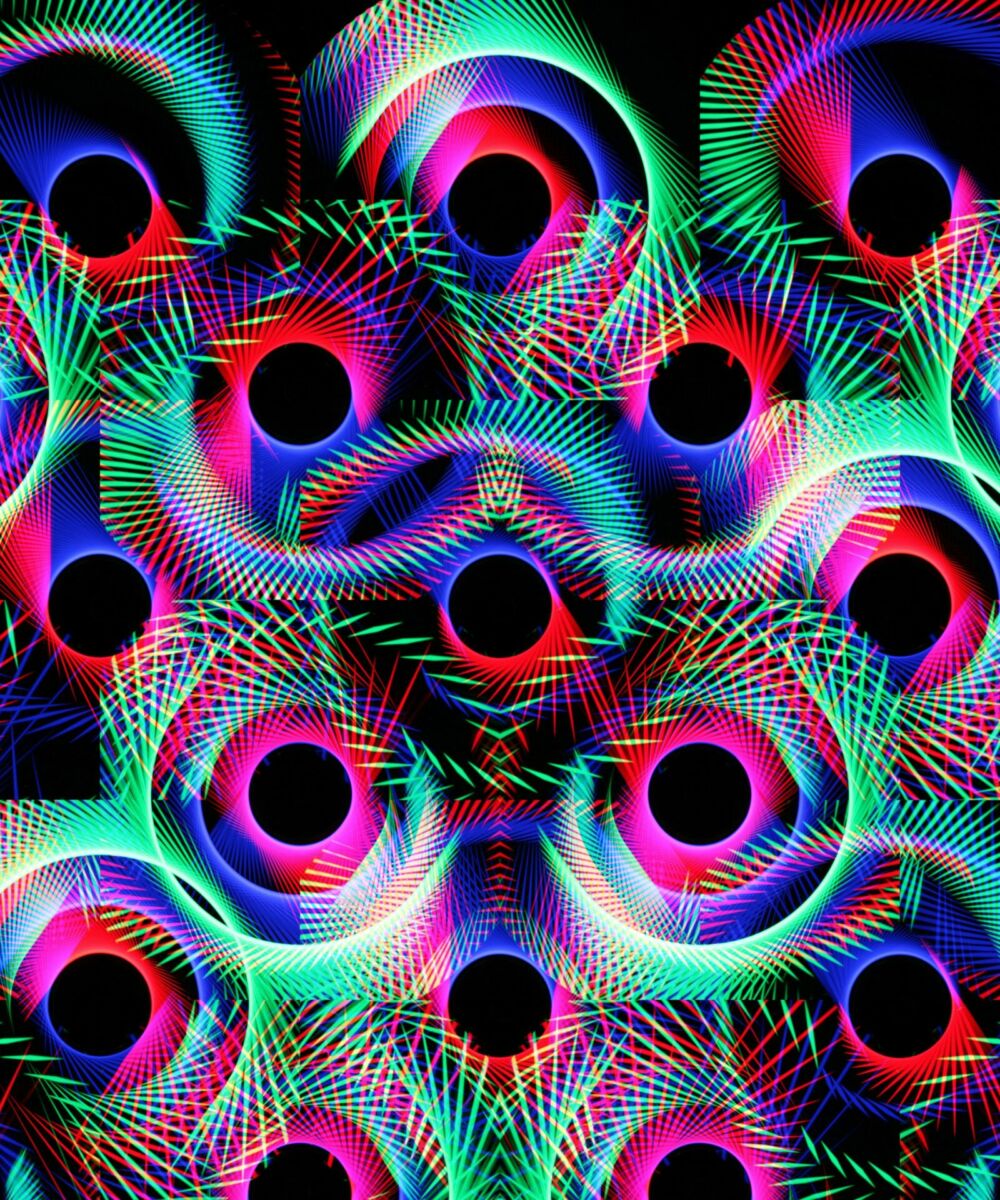

Lo straniamento che proviamo in quanto osservatori di fronte a questo tipo di contenuti è forse dovuto a quello che Jean Baudrillard chiama "iperrealtà"

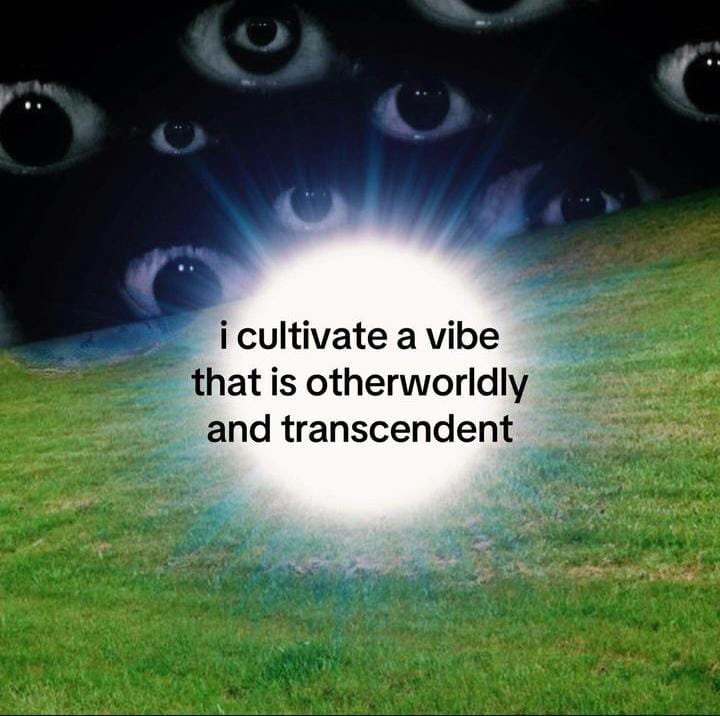

Lo straniamento che proviamo in quanto osservatori di fronte a questo tipo di contenuti è forse dovuto a quello che Jean Baudrillard chiama “iperrealtà”: sui social le immagini perdono il loro significato originale. La foto di un incendio diventa un’opera visiva che affascina ma anestetizza. Come ci ricorda Susan Sontag in Regarding the Pain of Others, le immagini possono avvicinarci al dolore, ma anche allontanarci, trasformando la sofferenza in intrattenimento, un processo di distacco che, tra l’altro rende possibile gran parte della produzione e del consumo di meme online (ci ritroviamo spesso a ridere o ad apprezzare meme creati a partire da immagini di sofferenza).

Nel cuore di ogni post c’è un paradosso: la volontà di umanizzare l’esperienza attraverso un mezzo che inevitabilmente la trasforma in spettacolo. Il problema è che abbiamo tendenza a vivere i social come un tribunale, che giudica sia noi che gli altri e sembriamo dimenticarci che queste piattaforme sono sapientemente strutturate per farci sentire costantemente su un palcoscenico. Su quel palcoscenico però non si trova altro che uno specchio deformante delle nostre contraddizioni. Sta a noi non smettere di interrogare il nostro modo di parteciparvi, e farlo nel modo che reputiamo più utile o positivo. Ogni gesto online è complesso, mosso da una miscela di emozioni e bisogni, e che, per quanto ci sforziamo di etichettarlo, resterà sempre una “terza cosa segreta”, un enigma del nostro essere umani nell’era digitale.

Viola Giacalone

Viola Giacalone, o Viola Valéry, nata a Firenze nel 1996, è una giornalista, scrittrice e memer fiorentina. Si laurea in letteratura comparata alla Sorbonne Nouvelle a Parigi, con una tesi magistrale sulle nuove scritture creative del web. Prosegue i suoi studi in giornalismo culturale al City College di New York e all’Accademia Treccani di Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali, culturali e radiofoniche (Controradio Firenze, RadioRaheem Milano).