Strategie e visioni per una possibile struttura digitale europea

di Fabio Gnassi

Nel contesto contemporaneo, la questione della sovranità digitale assume un ruolo strategico, incidendo direttamente sulla capacità di governi e istituzioni di gestire dati, infrastrutture e tecnologie in modo autonomo. Secondo Fausto Gernone, economista della concorrenza specializzato in ecosistemi digitali, l’Europa sconta oggi un ritardo strutturale frutto di decenni di disattenzione verso temi che si rivelano sempre più centrali per la propria autodeterminazione tecnologica e politica.

Qual è l’obiettivo di questo report e come si inserisce nel contesto internazionale?

Il funzionamento della società contemporanea si basa sempre più sulle tecnologie digitali. In questo scenario, l’Eurostack nasce come risposta alla mancanza di un’infrastruttura digitale autonoma in Europa, evidenziando i rischi legati alla dipendenza da aziende private straniere.

Uno dei principali problemi è quello della sicurezza. In situazioni di crisi, gli Stati tendono a utilizzare tutte le risorse disponibili per proteggere i propri interessi nazionali. Durante la pandemia da Covid-19, ad esempio, molti governi hanno imposto restrizioni sull’esportazione di beni essenziali come mascherine e respiratori. In un’epoca definita dagli economisti come di “incertezza profonda”, non si può escludere che simili restrizioni vengano estese anche alle infrastrutture tecnologiche. Disporre di tecnologie autoctone diventa quindi fondamentale non solo per l’autonomia strategica, ma anche per garantire la sicurezza collettiva.

Dal punto di vista tecnico, la concentrazione dell’offerta in poche aziende crea colli di bottiglia. Un esempio emblematico è stato il malfunzionamento, nell’agosto scorso, di un sistema di sicurezza legato a Microsoft (in particolare a CrowdStrike), che ha causato gravi interruzioni nei sistemi informatici di infrastrutture critiche come ospedali e aeroporti a livello globale.

Un’altra motivazione centrale del report riguarda la competitività. Le tecnologie digitali sono considerate “general purpose technologies”, in grado di influenzare trasversalmente l’intero tessuto economico. Disporre di un settore digitale solido è essenziale per restare competitivi anche in settori tradizionali, grazie agli effetti di spillover, come nel caso dell’interazione tra industria automobilistica e sviluppo software. Un’infrastruttura digitale avanzata è ormai una condizione indispensabile per la competitività complessiva.

C’è poi una questione di sovranità democratica. Le tecnologie digitali, parte integrante delle ICT (Information and Communication Technologies), sono ormai fondamentali per il corretto funzionamento delle democrazie. La gestione delle infrastrutture tecnologiche implica anche il controllo dei flussi informativi. Il sostegno politico espresso da alcuni CEO delle Big Tech americane a posizioni antieuropee solleva interrogativi importanti: è legittimo che il ciclo politico di un paese terzo influenzi il dibattito democratico europeo?

Infine, il report tocca il tema del potere negoziale. Stiamo assistendo al passaggio da un ordine internazionale basato su regole condivise (“rule-based international order”) a uno fondato sui rapporti di forza. In questo contesto, dipendere da soggetti privati stranieri per servizi essenziali rappresenta una vulnerabilità critica. Basti pensare al ruolo di Elon Musk e alla minaccia, più volte paventata, di ritirare il supporto di Starlink all’Ucraina: un gesto che dimostra quanto sia rischioso affidarsi a tecnologie altrui in uno scenario geopolitico instabile.

L’Eurostack si propone quindi come uno strumento di analisi e proposta, un tentativo concreto di mappare le dipendenze tecnologiche dell’Europa e di individuare soluzioni pragmatiche per superarle o quantomeno mitigarle.

Qual è stata la sua genesi e cosa vi ha portato a scegliere lo “Stack” come modello di rappresentazione? Esiste un collegamento con lo Stack teorizzato da Benjamin Bratton?

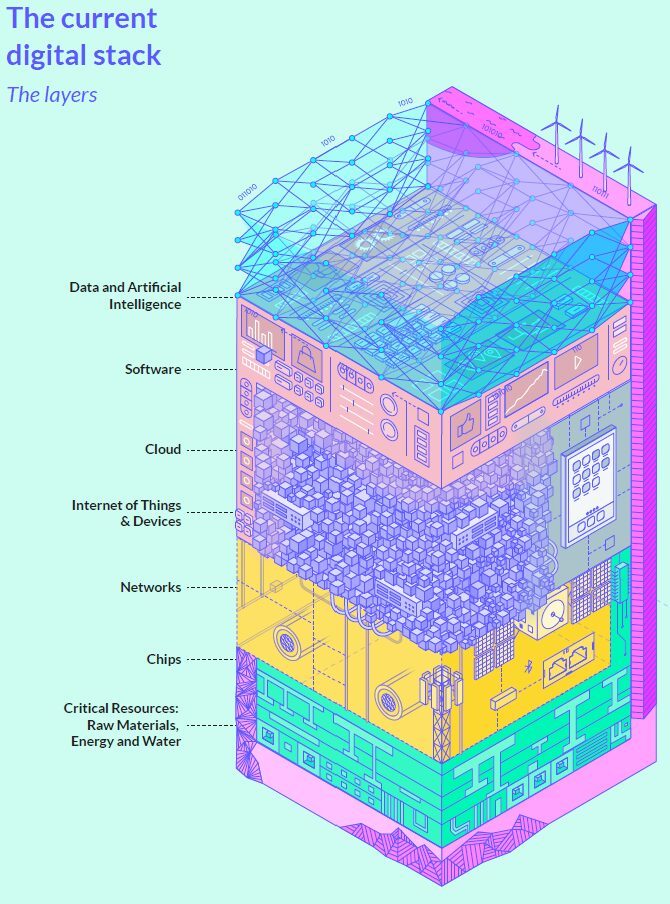

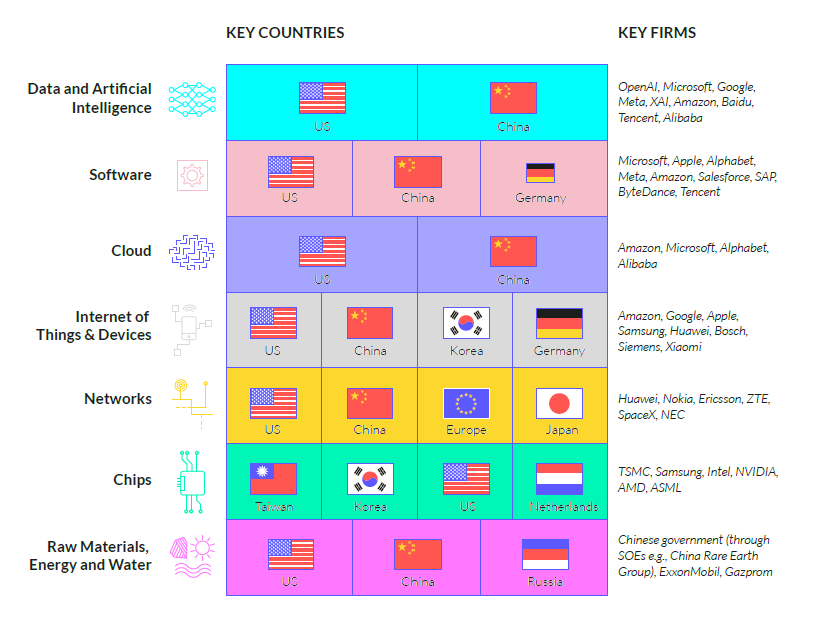

L’idea di utilizzare lo “Stack” come modello teorico alla base del report nasce dall’esigenza di analizzare l’infrastruttura digitale europea in modo sistemico. Invece di considerare i singoli elementi – come semiconduttori, tecnologie cloud o piattaforme software – come compartimenti stagni, tramite lo Stack devono possibile contestualizzare come parte di un ecosistema complesso. Attraverso questo approccio, è possibile individuare non solo i punti critici – i cosiddetti colli di bottiglia – ma anche le opportunità strategiche di investimento.

Il concetto di Stack si ispira esplicitamente al lavoro di Benjamin Bratton, che fu tra i primi a proporre una visione stratificata delle tecnologie globali. Tuttavia, mentre il suo contributo si colloca su un piano teorico e filosofico, l’approccio adottato in Eurostack è orientato alla definizione di politiche economiche e industriali concrete. L’obiettivo è fornire strumenti pratici per affrontare le sfide tecnologiche e industriali dell’Europa.

È importante, però, sottolineare anche i limiti insiti nella metafora dello Stack. C’è infatti il rischio di interpretare questa struttura come una filiera verticale rigida, dove ogni livello si basa esclusivamente su quello sottostante. In realtà, le tecnologie digitali non seguono un ordine gerarchico lineare, ma si configurano piuttosto come una rete di elementi interconnessi, con relazioni complesse e non sempre prevedibili. Per questo motivo, nel report abbiamo scelto di rappresentare visivamente i componenti non solo come strati sovrapposti, ma anche come pezzi di un puzzle che si incastrano tra loro, riflettendo la natura dinamica e reticolare del sistema.

Il legame con il pensiero di Bratton è ulteriormente rafforzato dalla presenza, tra gli autori del report, di Haroon Sheikh, professore di filosofia che ha contribuito a diffondere in Europa il concetto di “Digital Stack”.

Durante la fase iniziale di elaborazione del report, sono stati considerati anche altri modelli, come quello tradizionalmente utilizzato nelle politiche industriali europee, che tendeva ad affrontare i vari ambiti – dai semiconduttori all’intelligenza artificiale, fino al cloud – come settori separati. Tuttavia, si è deciso di superare questo approccio frammentato in favore di una visione integrata e sistemica.

Ci tengo a precisare, che oltre al modello del Digital Stack, la nostra analisi è profondamente legata alla letteratura sui “Sistemi di innovazione nazionale” (National Innovation Systems), che pone l’accento sull’importanza di considerare l’intero sistema di innovazione, e non solo le sue singole parti. Il nostro intento è anche quello di mettere in luce le interconnessioni non lineari tra i vari elementi dello Stack, evidenziando l’esistenza di circuiti di retroazione (feedback loop), che possono generare circoli viziosi e processi virtuosi.

Dal punto di vista pratico, quali sono le strategie per raggiungere la sovranità digitale?

Nel report vengono avanzate diverse proposte, che si articolano su due livelli: da un lato, interventi specifici per i singoli strati dello Stack; dall’altro, azioni trasversali che mirano a rafforzare l’ecosistema digitale europeo nel suo complesso.

Tra le proposte mirate ai singoli livelli, rientrano ad esempio partnership strategiche per garantire l’approvvigionamento di risorse critiche, fondamentali per la produzione di tecnologie chiave. Parallelamente, vengono suggerite iniziative di carattere trasversale, come la standardizzazione dei quadri normativi per la conformità, la semplificazione delle procedure per le partnership pubblico-private, lo sviluppo di piattaforme federate di dati regolamentate e la definizione di standard aperti, ispirati ai principi dell’open source.

Un altro aspetto centrale del report è il coordinamento delle numerose iniziative già esistenti in Europa, spesso frammentate o isolate. L’obiettivo è quello di incanalarle all’interno di un quadro strategico coerente, che prende forma proprio nel concetto di Eurostack.

Un elemento chiave della strategia proposta riguarda l’uso strategico degli appalti pubblici. L’idea è sfruttare la domanda pubblica – proveniente dalle diverse agenzie e istituzioni europee – per generare economie di scala a favore di soluzioni tecnologiche che rispettino i principi dell’Eurostack: soluzioni locali, aperte, decentralizzate, e basate su protocolli open source. In questo modo, il settore pubblico può diventare un motore fondamentale per sostenere lo sviluppo di un’infrastruttura digitale europea autonoma.

Tra le proposte trasversali più ambiziose figura anche la creazione di un fondo sovrano europeo. Nel breve periodo, questo fondo avrebbe il compito di colmare il deficit di finanziamento che penalizza molte piccole imprese tecnologiche, aiutandole a crescere e superare i colli di bottiglia esistenti nell’infrastruttura digitale. Nel lungo termine, invece, il fondo avrebbe il ruolo di supportare gli Stati membri nel raggiungimento di obiettivi strategici in termini di sovranità tecnologica e sicurezza nazionale. L’idea è partire con una dotazione iniziale di 10 miliardi di euro, per arrivare a 300 miliardi entro dieci anni.

Infine, il report propone di testare concretamente l’idea dell’Eurostack attraverso lo sviluppo di alcuni Minimum Viable Products (MVP), ovvero versioni di prova di applicazioni e servizi digitali capaci di dimostrarne il valore. Si tratta di prototipi funzionanti, pensati per mostrare, su scala ridotta, l’impatto positivo di un’infrastruttura digitale europea. Esempi di MVP potrebbero essere un digital wallet europeo o piattaforme federate per la condivisione interoperabile dei dati sanitari tra i vari Paesi membri.

Il rapido progresso tecnologico ha reso ancora più urgente una riflessione su questo tema. Qual è la sua opinione sul rapporto tra nazioni e intelligenza artificiale?

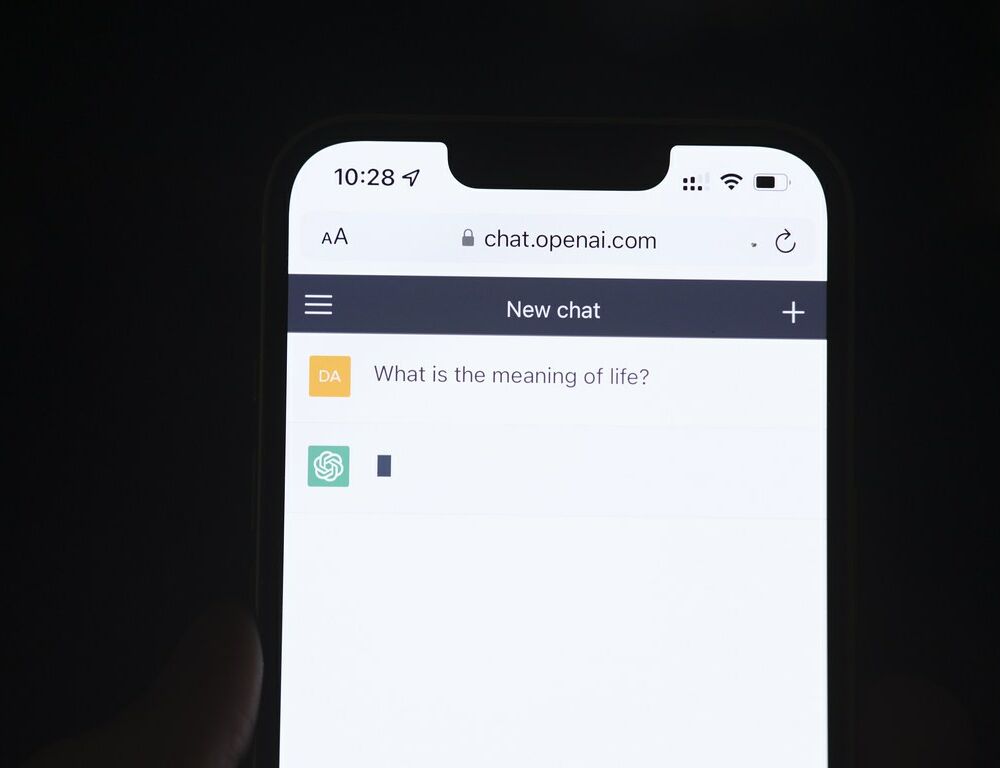

Negli ultimi anni, i progressi dell’intelligenza artificiale hanno generato un’ondata di entusiasmo da parte dei mercati e dell’opinione pubblica. Tuttavia, molti esperti hanno sottolineato come questa euforia possa essere sproporzionata rispetto alle reali capacità dei modelli attuali, ancora lontani dall’essere pienamente maturi.

Nonostante ciò, è innegabile che l’intelligenza artificiale rappresenti un elemento strategico cruciale. Stiamo assistendo a una trasformazione profonda del panorama industriale digitale, una sorta di spostamento delle “placche tettoniche” che porterà al declino di alcune tecnologie e all’emergere di nuove. In risposta a questo cambiamento, le grandi aziende tecnologiche stanno adattando le proprie strategie di business per restare competitive.

Attualmente, sviluppare modelli di intelligenza artificiale comporta costi fissi elevatissimi: server, consumo energetico, uso intensivo di acqua e personale altamente specializzato. Sono investimenti che solo le Big Tech possono sostenere. Questo ha creato una barriera all’ingresso che viene sfruttata a loro vantaggio, poichè le startup emergenti, per accedere a queste risorse, sono spinte a stringere collaborazioni che le pongono in una posizione di dipendenza.

Tuttavia, il recente caso del modello cinese DeepSeek ha dimostrato che è possibile sviluppare soluzioni performanti a costi più contenuti. Il forte impatto che questo ha avuto sui mercati finanziari è indicativo, ed è legato al fatto che una riduzione significativa dei costi potrebbe minare la posizione dominante delle Big Tech, riducendo la dipendenza nei loro confronti.

Detto ciò, la dipendenza strutturale da pochi attori dominanti rimane un problema. La vera sfida, soprattutto per l’Europa, è costruire un’infrastruttura di intelligenza artificiale che sia più aperta, accessibile e inclusiva, evitando che l’innovazione venga monopolizzata dai giganti del settore. È questa la sfida cruciale che ci troviamo ad affrontare oggi.

Alla luce di questo legame, qual è la strategia che proponete per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale? In particolare, potreste spiegarci il concetto di “composite learning”?

Per affrontare la crescente dipendenza dalle Big Tech, l’Eurostack propone un approccio articolato in tre elementi principali. Il primo riguarda la costruzione di un’infrastruttura computazionale europea. Si tratta di sviluppare data center e supercomputer all’interno dell’Unione Europea, per garantire l’accesso autonomo a risorse di calcolo senza dover necessariamente passare per le piattaforme americane. Questo passaggio è fondamentale per assicurare indipendenza tecnologica e sovranità digitale.

Il secondo pilastro è la diversificazione dei modelli di addestramento dell’intelligenza artificiale, attraverso tecnologie come il composite learning. Questo approccio mira a superare la centralizzazione dovuta agli elevati costi fissi legati all’addestramento dei modelli AI. L’idea è quella di suddividere il carico computazionale tra più entità, evitando di concentrare tutto su un’unica infrastruttura. Il composite learning consente così di elaborare grandi quantità di dati in modo distribuito, promuovendo un modello più aperto e accessibile. Per rendere possibile tutto questo, il report propone la creazione di una rete di “data sharing agreements” europei: pools di dati condivisi che sarebbero accessibili a istituzioni pubbliche, startup e aziende, riducendo la dipendenza da dataset controllati da multinazionali extraeuropee.

Il terzo elemento è l’adozione di un quadro normativo europeo chiaro e coerente, che favorisca modelli decentralizzati basati su software open source, e che limiti gli abusi di posizione dominante da parte delle grandi piattaforme americane o cinesi. Serve un’armonizzazione delle politiche industriali strategiche, orientata alla trasparenza, alla concorrenza leale e alla valorizzazione di un ecosistema europeo di innovazione. Al centro di questa visione c’è l’idea di una governance dell’intelligenza artificiale fondata su interoperabilità, decentralizzazione e principi open source. Si tratta di una sfida complessa, ma necessaria. Non tentare questa strada, come suggerisce il report, significherebbe accettare alternative ben peggiori.

FAUSTO GERNONE

Fausto Gernone è un economista della concorrenza specializzato in ecosistemi digitali. Il suo lavoro si colloca all’incrocio tra organizzazione industriale, scienza dell’informazione e strategia d’impresa, con un’idea centrale: la creazione di valore è un fenomeno collettivo. Per questo, le politiche economiche devono adottare una prospettiva di ecosistema, riconoscendo le interconnessioni tra i vari elementi che lo compongono. Attualmente, Fausto sta completando un PhD presso l’UCL Institute for Innovation and Public Purpose, sotto la supervisione di Antonio Andreoni e Mariana Mazzucato. Ha inoltre svolto un periodo di ricerca presso la UC Berkeley, sotto la supervisione di David Teece. La sua ricerca analizza le dinamiche di concorrenza tra prodotti complementari negli ecosistemi digitali, con particolare attenzione ai meccanismi di coordinamento come standard industriali, API e iniziative open-access. Prima e durante il dottorato, ha maturato diversi anni di esperienza nel campo dell’organizzazione industriale, specializzandosi in politiche dell’innovazione, regolamentazione della proprietà intellettuale, brevetti essenziali per gli standard (SEP), antitrust e coordinamento, fusioni e aiuti di Stato.