Media Panic e la Sindrome di Sisifo

di Francesco D'Isa

Non molto tempo fa, un caso ha portato all’attenzione pubblica il potenziale impatto negativo dei chatbot. Due genitori hanno denunciato un’azienda AI dopo che l’interazione con uno di essi avrebbe indotto i loro figli a immaginare e discutere dei piani per ucciderli. La vicenda è senza dubbio inquietante, ma è anche lecito supporre che un comportamento simile possa riflettere dinamiche familiari e sociali preesistenti – un dubbio che pare non sia passato per la mente dei due genitori.

Non è la prima volta che i media si sono concentrati sul ruolo dei pericolosi chatbot e il dibattito che ne è emerso non si allontanava di molto dalla consueta immolazione del capro espiatorio tecnologico. Si è trattato insomma di un caso esemplare di media panic, una reazione di terrore e biasimo collettivo che si scatena ogniqualvolta una nuova tecnologia o un medium culturale entra nella nostra vita.

Non si tratta di un fenomeno recente. Ogni innovazione, dalla scrittura alla realtà virtuale, è stata accusata di distruggere valori fondamentali, corrompere i giovani o minacciare la coesione sociale. Già nel IV secolo a.C., Platone, nel Fedro, metteva in guardia contro la scrittura, considerandola un pericolo per la memoria e la comunicazione veritiera (le fake news, diremmo oggi). Più tardi, nel XV secolo, l’invenzione della stampa fu criticata per aver diffuso eresie e corrotto i giovani con romanzi ritenuti immorali. Il panico mediatico è continuato nei secoli con l’avvento di nuovi media e forme di intrattenimento: il gioco di ruolo Dungeons & Dragons negli anni ’80 fu accusato di promuovere il satanismo, il rock ‘n’ roll e la musica heavy metal sono stati a lungo ritenuti veicoli di comportamenti devianti, i videogiochi violenti degli anni ’90, come Doom e Mortal Kombat, furono collegati ad episodi di violenza reale, nonostante le prove a supporto fossero deboli.

Questi episodi condividono un elemento comune: il mezzo tecnologico o mediatico diventa un capro espiatorio per ansie sociali più profonde. Le AI e i chatbot rappresentano solo l’ultimo bersaglio di una lunga tradizione di allarmi in cui l’innovazione tecnologica viene percepita come una forza destabilizzante.

Il concetto di panico mediatico è stato esplorato da Kirsten Drotner nel 1999, col suo saggio Dangerous Media? Panic Discourses and Dilemmas of Modernity, che ci offre un’interessante chiave interpretativa per comprendere questi casi. Secondo Drotner, il panico mediatico è una reazione sociale che emerge quando una nuova tecnologia o forma di comunicazione viene percepita come una minaccia ai valori tradizionali, alla coesione sociale o al benessere psicologico. Questa risposta è spesso caratterizzata dalla tendenza a spostare l’attenzione dai problemi strutturali e preesistenti a un singolo elemento tecnologico.

In questo caso, la relazione che i ragazzi avevano sviluppato con il chatbot non è la causa del loro disagio, ma piuttosto un sintomo di una fragilità preesistente. Come evidenziato da Drotner, la tecnologia non crea problemi nuovi, ma riflette e amplifica condizioni già presenti. In questo caso, il chatbot ha fornito un’illusione di intimità, un rifugio emotivo in un contesto di isolamento sociale e difficoltà personali. Tuttavia, attribuire al chatbot la responsabilità esclusiva di quanto accaduto significa confondere gli effetti con le cause.

Secondo Drotner, il panico mediatico è una reazione sociale che emerge quando una nuova tecnologia o forma di comunicazione viene percepita come una minaccia ai valori tradizionali, alla coesione sociale o al benessere psicologico.

Questa semplificazione, tipica del panico mediatico, rischia di distogliere l’attenzione dalle radici profonde dei problemi. Temi come il disagio mentale, la mancanza di supporto sociale e il fallimento delle reti familiari o educative rimangono in secondo piano quando la narrazione si concentra sul mezzo tecnologico. Come avverte Drotner, questa tendenza non solo offre una spiegazione riduttiva, ma finisce per ostacolare una riflessione più ampia e incisiva sulle vere cause dei fenomeni. È difficile non pensare a Douglas Adams, autore di Guida galattica per autostoppisti, quando scrisse che qualsiasi invenzione che preceda la nostra nascita è considerata normale e innocua; quelle create durante la nostra giovinezza sono rivoluzionarie e quelle in cui ci imbattiamo da adulti sono contro l’ordine naturale delle cose. Un elemento molto interessante infatti è proprio che il media panic si rivolga soprattutto verso i giovani, fragili e dunque in pericolo per le insidie delle nuove tecnologie, o, più realisticamente, parte di un processo di aggiornamento e sostituzione che rischia di veder sminuito il capitale culturale dei più anziani.

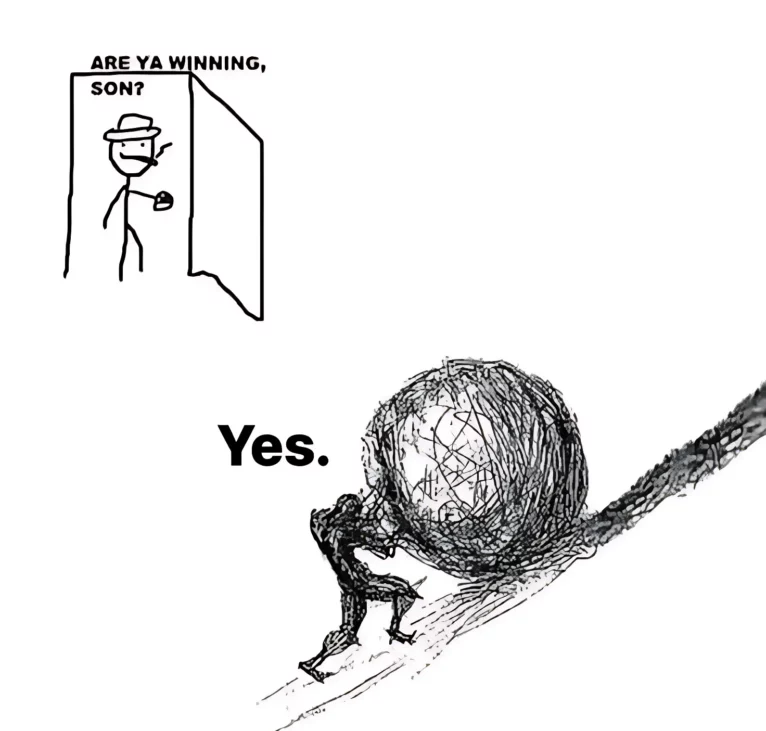

In uno studio del 2020, Amy Orben approfondisce questo tema con un’immagine incisiva: il “ciclo sisifeo del panico tecnologico”. Nel mito, Sisifo è costretto a spingere un masso in cima a un monte, per poi vederlo rotolare di nuovo a valle, in un ciclo interminabile. Allo stesso modo, con ogni nuova tecnologia la società sembra dover affrontare di nuovo la stessa ascesa di timori, alimentati sia dal discorso politico e mediatico che da alcuni studi accademici concentrati quasi esclusivamente sugli effetti negativi. Le ricerche che si focalizzano principalmente sul danno, spesso con metodologie fragili, favoriscono una lettura distorta del fenomeno. Orben sottolinea l’importanza di riconoscere questi meccanismi ricorrenti, ricordandoci che il panico non è mai del tutto svincolato da interessi economici, politici o sociali, e che spesso semplifichiamo problemi complessi attribuendo a uno strumento tecnologico il potere di alterare comportamenti e valori individuali e collettivi.

Per quel che riguarda i chatbot invece, uno studio recente di Sherry Turkle, sociologa e psicoterapeuta del MIT, offre una prospettiva interessante per comprendere l’impatto di queste tecnologie relazionali. Turkle ha dimostrato che l’effetto di queste interazioni varia notevolmente a seconda delle condizioni psicologiche e sociali preesistenti degli individui. Il suo lavoro sottolinea che i chatbot non siano la causa primaria del disagio, ma agiscono come amplificatori: strumenti che riflettono e talvolta accentuano la condizione emotiva di chi li utilizza.

Turkle ha osservato che le persone che godono di una vita sociale equilibrata possono trarre benefici dall’interazione con queste tecnologie. Per queste persone, i chatbot rappresentano un mezzo utile per migliorare abilità sociali, sperimentare forme di connessione non invasive o semplicemente risolvere problemi pratici. Al contrario, individui che vivono situazioni di isolamento sociale, solitudine o fragilità psicologica tendono a sviluppare un uso problematico dei chatbot, arrivando a sostituire le relazioni reali con un legame digitale che, pur fornendo un’illusione di intimità, non è in grado di soddisfare i loro bisogni emotivi.

Questa dinamica è stata descritta in uno studio condotto dal team di Turkle, che ha individuato sei diversi profili di utenti, dai “moderati ben regolati” agli “utenti solitari socialmente svantaggiati”. Il caso del giovane Setzer sembra rientrare in quest’ultima categoria, suggerendo che il legame sviluppato con il chatbot non sia la causa del suo disagio, ma piuttosto il sintomo di un problema più profondo.

Francesca Memini, Rossella Failla e Chiara Di Lucente sottolineano in un articolo uscito su L’Indiscreto un altro punto essenziale: l’illusione di intimità offerta dai chatbot non è casuale, ma è il risultato di un design sviluppato per simulare empatia e vicinanza. Questi strumenti sono progettati per rispondere in modo umano, creando un senso di reciprocità che induce l’utente a proiettare emozioni e significati personali. Tuttavia la reciprocità è solo apparente: il chatbot non possiede un’intelligenza emotiva, ma si limita a eseguire una manipolazione predittiva di simboli. Questo aspetto diventa particolarmente problematico per individui vulnerabili, che possono confondere questa simulazione per una forma autentica di connessione.

Anche quando sanno di avere a che fare con una macchina, molte persone sembrano disposte a mantenere l’illusione di un’interazione significativa, spesso adattando le loro modalità comunicative per “aiutare” il chatbot a rispondere in modo più coerente. Questo fenomeno, noto come “effetto ELIZA”, prende il nome dal primo chatbot della storia, creato nel 1966, e dimostra quanto siamo inclini ad attribuire alle macchine caratteristiche umane, soprattutto quando queste rispondono ai nostri bisogni emotivi.

Il caso del chatbot accusato di incitare alla violenza, come altri episodi simili, ci invita a riflettere su un errore ricorrente: individuare nel mezzo tecnologico la causa primaria dei problemi, invece di analizzare le ragioni profonde delle fragilità emotive e sociali che emergono attraverso queste interazioni. Questo non solo deresponsabilizza gli esseri umani, ma rischia di alimentare un immobilismo sociale, dove chi detiene un vantaggio cerca di mantenerlo demonizzando nuovi strumenti che scombinano gli equilibri di potere.

Le tecnologie non sono mai neutre; riflettono le condizioni sociali, culturali ed economiche in cui nascono, amplificando talvolta disuguaglianze o fragilità già esistenti. Ma non sono neppure autonome. Il loro impatto dipende dal modo in cui le progettiamo, le regolamentiamo e le utilizziamo – tutti fattori in larga parte influenzati dal contesto sociale in cui si sviluppano. È quindi essenziale monitorare e migliorare il design degli strumenti tecnologici, ma senza cadere nella tentazione di trasformarli in cause per problemi che li precedono. Reiterando il solito, ipocrita allarme da media panic: “Qualcuno pensi ai bambini!”

Francesco D’Isa

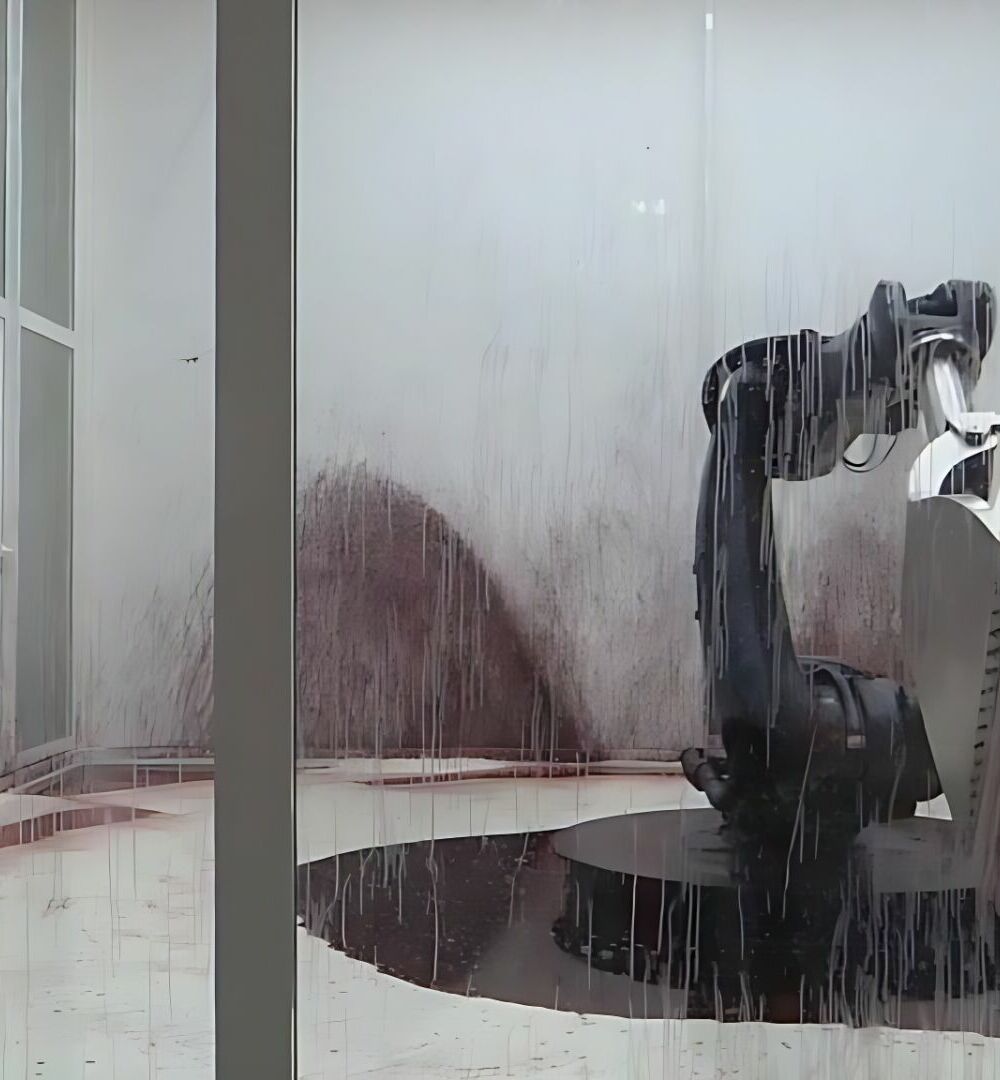

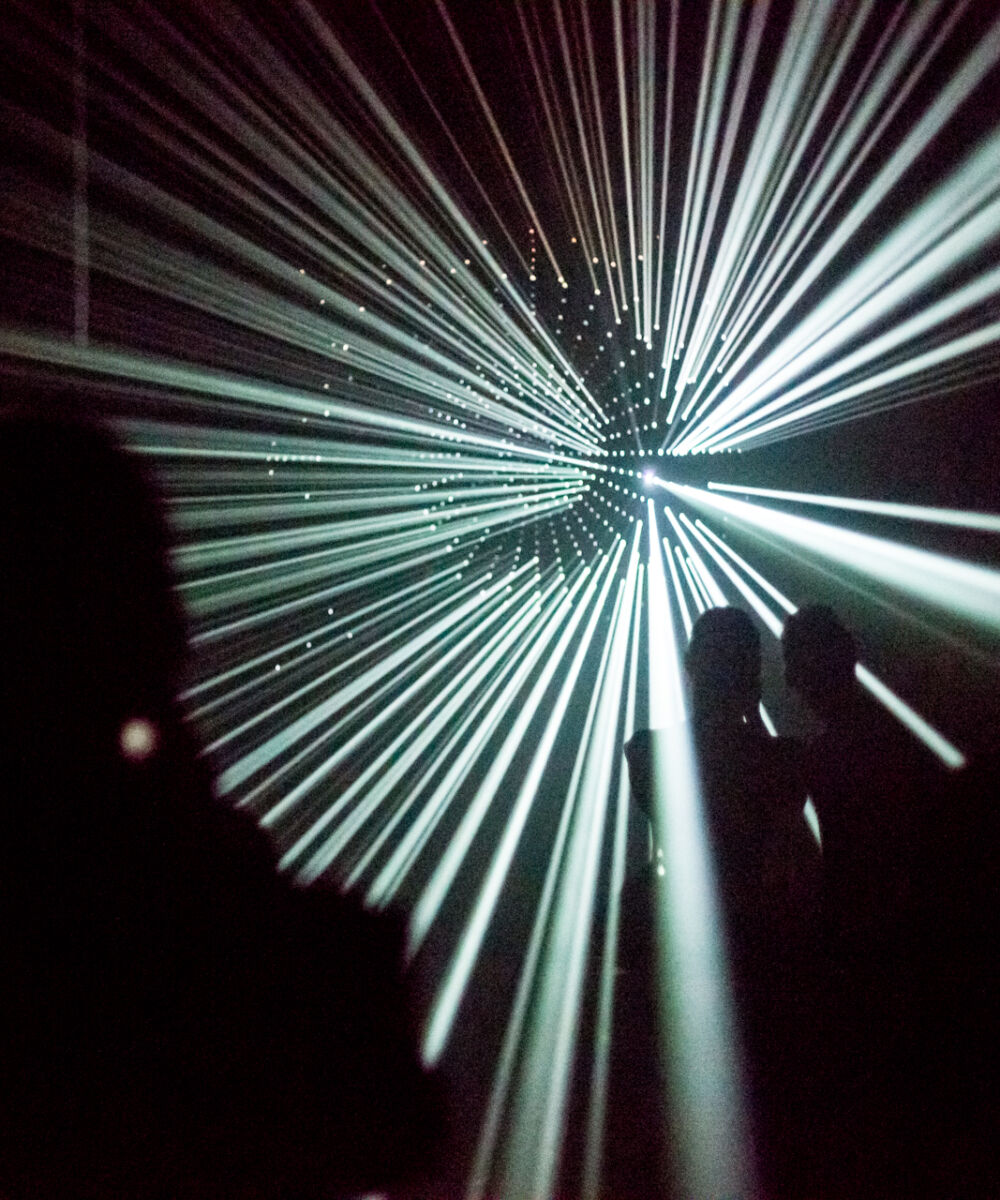

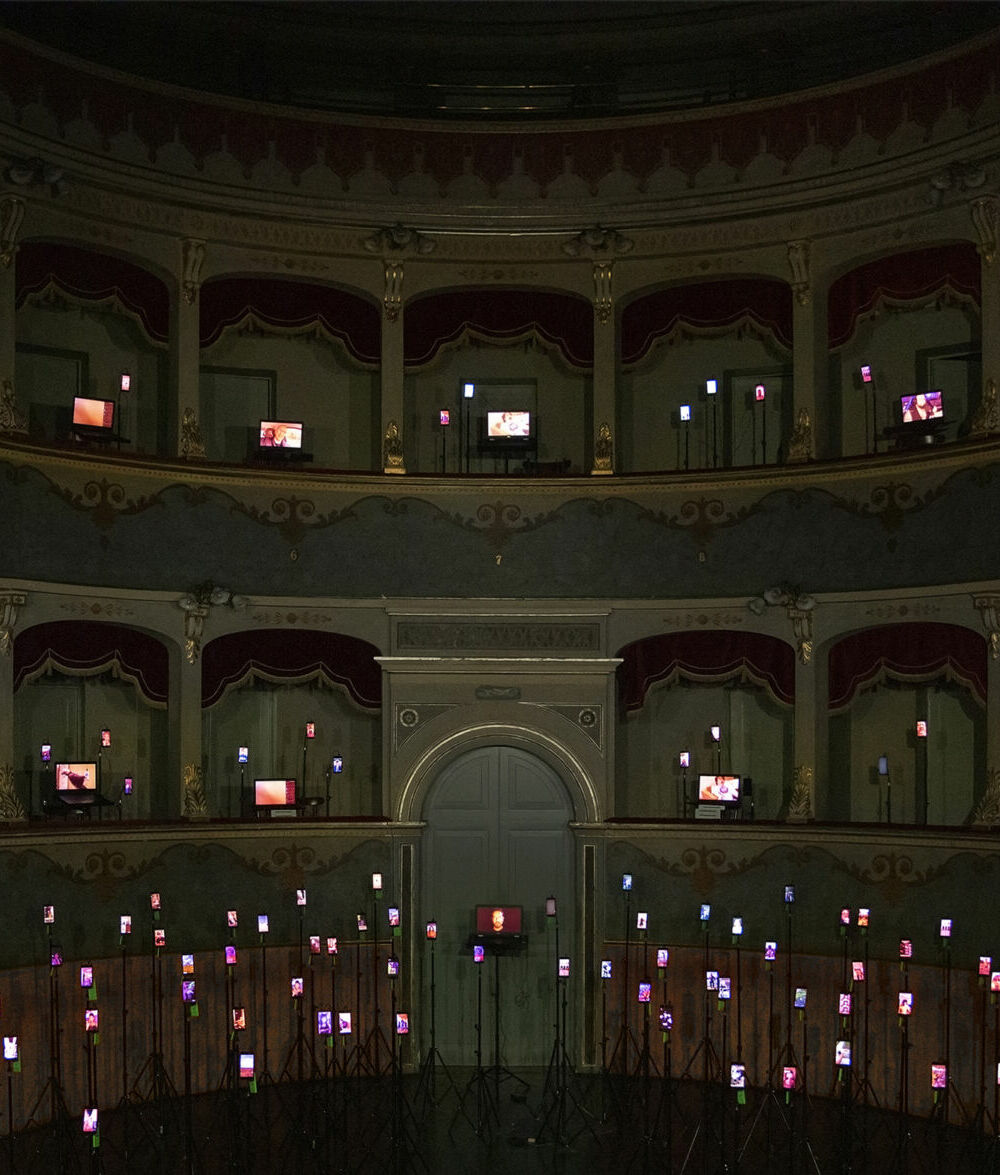

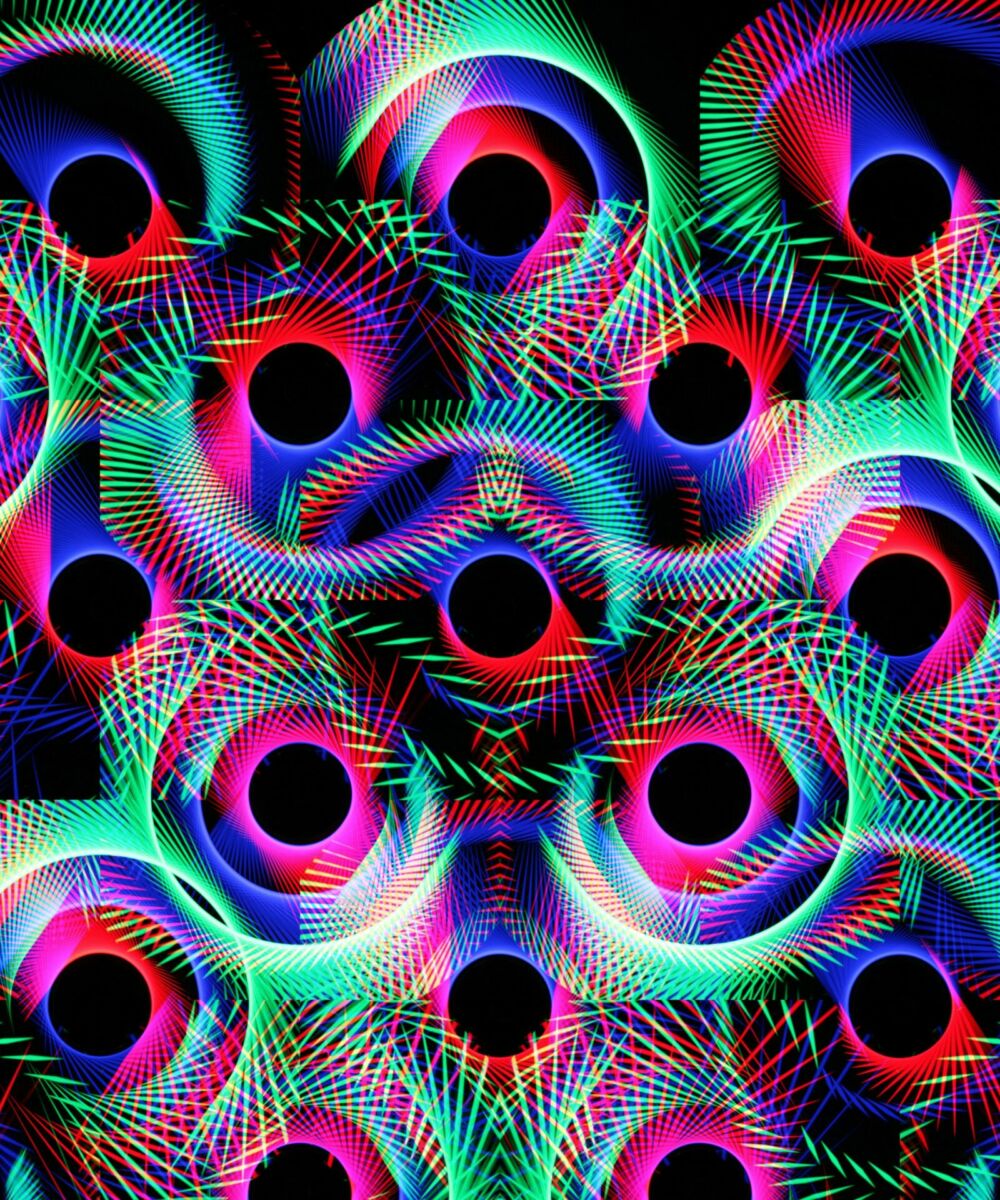

Francesco D’Isa, di formazione filosofo e artista digitale, ha esposto internazionalmente in gallerie e centri d’arte contemporanea. Dopo l’esordio con la graphic novel I. (Nottetempo, 2011), ha pubblicato saggi e romanzi per Hoepli, effequ, Tunué e Newton Compton. Il suo ultimo romanzo è La Stanza di Therese (Tunué, 2017), mentre per Edizioni Tlon è uscito il suo saggio filosofico L’assurda evidenza (2022). Le sue ultime pubblicazionio sono la graphic novel Sunyata per Eris edizioni (2023) e il saggio La rivoluzione algoritmica delle immagini per Sossella editore (2024). Direttore editoriale della rivista culturale L’Indiscreto, scrive e disegna per varie riviste, italiane ed estere. È docente di Filosofia presso l’istituto Lorenzo de’ Medici (Firenze) e di Illustrazione e Tecniche plastiche contemporanee presso LABA (Brescia)