Espandere l’architettura del possibile

di Fabio Gnassi

L’ampliamento delle possibilità progettuali in architettura passa attraverso un’espansione della conoscenza della realtà. In questo scenario, l’intelligenza artificiale, con la sua doppia natura esplorativa e generativa, si afferma come uno strumento capace di plasmare nuove forme e alimentare nuove conoscenze. Ma, come accade ogni volta che ci si addentra in territori inesplorati, ogni passo avanti richiede un saldo consolidamento dello spazio appena conquistato. Per quanto invisibile e impalpabile, lo stesso processo si sta verificando con l’IA. La creazione di nuovi scenari impone la necessità di ridefinire gli schemi etici, essenziali per orientare le scelte future e stabilire criteri con cui misurare la qualità dei nuovi processi.

Ila Colombo è una pluripremiata artista e direttrice creativa con oltre un decennio di esperienza nel mondo all’avanguardia del Design, dell’Arte, dell’Architettura e della Tecnologia. La sua prospettiva unica combina il calcolo spaziale, la stampa 3D, installazioni di design-arte e opere concettuali, spingendo i confini dell’innovazione nel design. Con una passione per pratiche sostenibili, design algoritmico e biomorfico, Ila ha lasciato il segno presso lo studio di design del celebre designer britannico Ross Lovegrove, offrendo pensiero creativo, sviluppo craft-tech e direzione artistica per progetti legati a oggetti commerciali, opere sperimentali speculative, iterazioni AI, collaborazioni con brand e mostre internazionali.

La sua attuale ricerca sugli impatti pratici e filosofici dell’AI generativa nelle industrie creative coinvolge aspetti legati ai flussi di lavoro multi-modali, formazione dei team, educazione degli studenti e considerazioni etiche. Ila è co-fondatrice di DEOND, una pratica multidisciplinare con sede a Dubai che si occupa di AI, ricerca e sviluppo (R&D) e produzione additiva (3DPA), fondendo creatività umana e computazione avanzata con fabbricazione digitale. Ila Colombo è membro del RIBA e membro designato del Program Advisory Board per l’Architettura presso l’American University di Dubai (AUD). Recentemente ha contribuito al report di riferimento “AI for Creative Industries” della Dubai Future Foundation e del Centre for the Fourth Industrial Revolution, evidenziando principi fondamentali, intuizioni e linee guida per l’uso della tecnologia.

Nel suo lavoro emerge un interesse particolare per l’intelligenza artificiale come mezzo per costruire un nuovo rapporto tra natura e architettura. Potrebbe parlarci di questo suo approccio citando alcuni lavori realizzati?

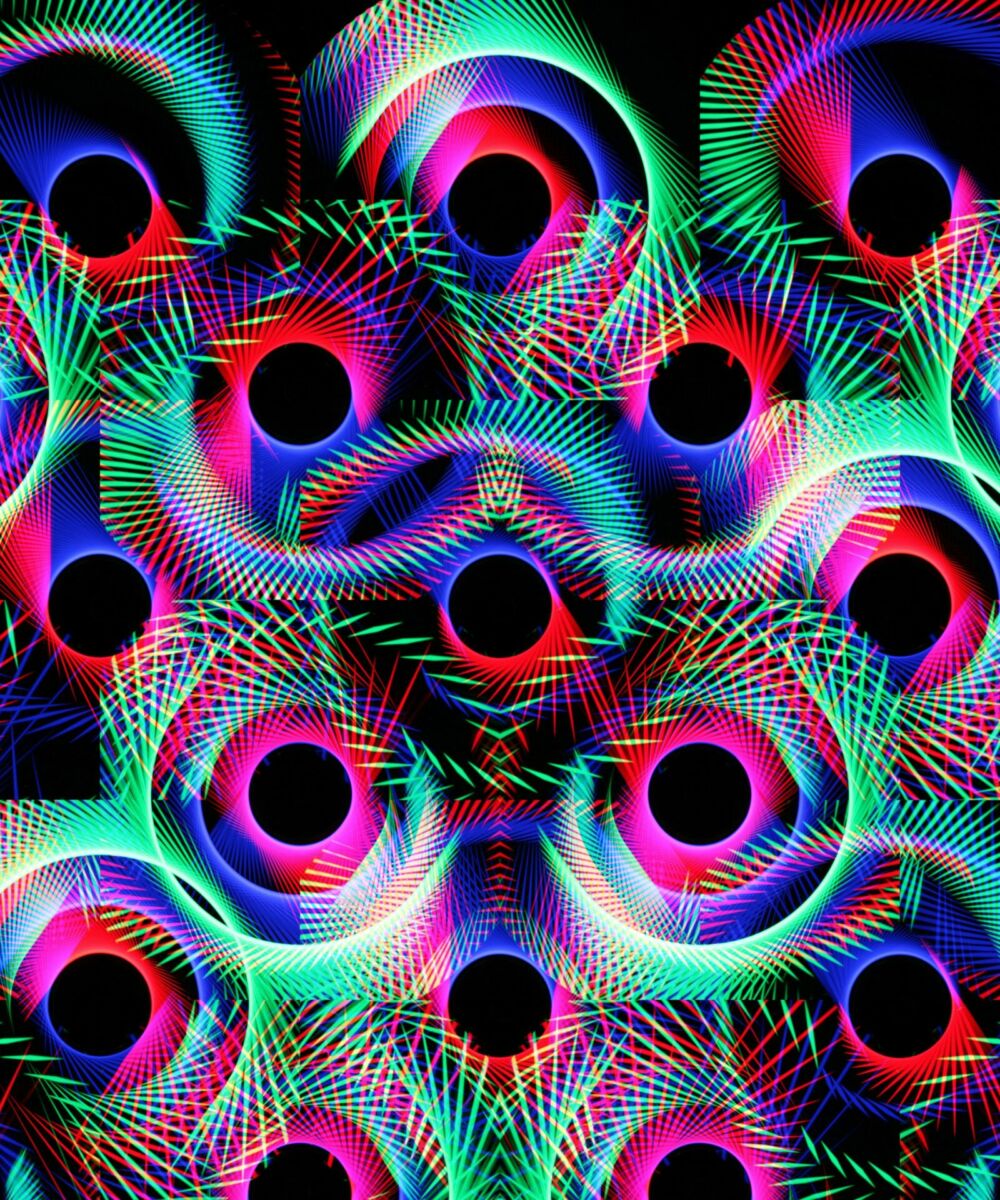

Sì, la mia ricerca esplora il potenziale trasformativo dell’intelligenza artificiale come mediatore tra sistemi naturali e progettazione architettonica, cercando di decodificare e sfruttare la profonda intelligenza biologica che ci circonda. Questa intersezione rappresenta non solo un progresso tecnologico, ma un cambiamento fondamentale nel modo in cui comprendiamo e traduciamo la saggezza intrinseca della natura in ambienti costruiti. Al centro del mio lavoro c’è la consapevolezza che i sistemi naturali possiedono reti di comunicazione sofisticate e strategie adattive che si sono evolute nel corso di milioni di anni.

Grazie alle capacità analitiche dell’IA, ora possiamo decodificare questi modelli prima impercettibili, dai sottili dialoghi chimici tra flora e fauna alle complesse proprietà strutturali dei materiali organici. Questa lente tecnologica ci consente di osservare e imparare dall’intelligenza della natura a scale e velocità senza precedenti. Ci sono alcune aree chiave di interesse: in primo luogo, l’applicazione dell’apprendimento automatico per analizzare i modelli di comunicazione interspecie, rivelando principi di progettazione che possono informare soluzioni architettoniche più reattive e integrate. In secondo luogo, l’uso dell’intelligenza artificiale nella scienza dei materiali, dove possiamo sia comprendere i materiali naturali esistenti a un livello più profondo sia generare nuove composizioni bio-ispirate che combinano

prestazioni e sostenibilità.

Tuttavia, questo progresso tecnologico porta con sé le sue considerazioni ecologiche. Le significative risorse computazionali richieste per i sistemi di intelligenza artificiale, in particolare in termini di consumo di acqua per il raffreddamento e di

richieste di energia, presentano un paradosso che richiede la nostra attenzione. È interessante notare che ritengo che questa sfida rappresenti di per sé un’opportunità: indirizzando le capacità di risoluzione dei problemi dell’intelligenza artificiale verso l’ottimizzazione del proprio impatto ambientale, possiamo lavorare verso approcci computazionali più sostenibili.

Di recente ha partecipato allo sviluppo del report “Artificial Intelligence in Creative Industries”, prodotto dalla Dubai Future Foundation, che delinea linee guida per lo sviluppo, la regolamentazione e l’uso dell’intelligenza artificiale. Quali implicazioni vede in queste direttive per il futuro delle industrie creative e per il nostro rapporto con la tecnologia?

Il mio contributo al report della Dubai Future Foundation su “Intelligenza artificiale nelle industrie creative” rappresenta un momento critico nel nostro dialogo collettivo sul futuro della pratica creativa. Il lavoro pionieristico della Fondazione si distingue in un panorama in cui poche istituzioni si stanno impegnando con le profonde implicazioni dell’intelligenza artificiale generativa a un livello così fondamentale. Il loro impegno nel promuovere un discorso sostanziale su queste tecnologie trasformative crea un quadro essenziale per comprendere e dare forma all’evoluzione delle industrie creative. La velocità senza precedenti del progresso dell’intelligenza artificiale ci pone in un affascinante punto di svolta in cui la natura stessa della pratica creativa viene ridefinita. Sebbene non possiamo prevedere con precisione i contorni delle carriere creative nemmeno tra cinque anni, la nostra attuale analisi di modelli e sfide emergenti ci consente di sviluppare interventi ponderati e linee guida per i futuri professionisti.

In quest’ottica, il rapporto non costituisce semplicemente un insieme di linee guida, ma un documento vivo che riconosce la relazione dinamica tra creatività umana e sviluppo tecnologico. Una delle sfide più avvincenti che emergono dalla mia ricerca e dalle mie osservazioni è quella che definisco “passività algoritmica”, un cambiamento sottile ma significativo nei modelli di coinvolgimento creativo sia a livello educativo che professionale. Nel nostro ecosistema saturo di contenuti, l’efficienza seducente delle soluzioni generate dall’intelligenza artificiale può portare a una forma di pensiero creativo abbreviato, in cui i professionisti possono ricorrere a generazioni “abbastanza buone” anziché impegnarsi nell’esplorazione profonda e iterativa che caratterizza il lavoro veramente innovativo. Questa tendenza si manifesta

in tutte le discipline, dal discorso scritto alla concettualizzazione architettonica, riducendo potenzialmente la ricca complessità dell’espressione creativa umana. L’emergere di un’economia creativa post-scarsità, in cui le capacità generative si avvicinano allo zero marginal cost, presenta sia opportunità straordinarie che sfide profonde. La vera preoccupazione non è la democratizzazione degli strumenti creativi, ma piuttosto la potenziale atrofia di ciò che rende la creatività umana unicamente preziosa: la nostra capacità di interpretazione sfumata, risonanza emotiva e comprensione contestuale.

Ecco perché sostengo quella che chiamo “unicità coltivata”, una pratica che abbraccia il progresso tecnologico mantenendo al contempo un impegno incrollabile per un profondo coinvolgimento umano e la creazione di significato. La strada da seguire, credo, sta nello sviluppo di quella che potrebbe essere definita “creatività ibrida”, un approccio che sintetizza l’intuizione umana con le capacità dell’IA attraverso flussi di lavoro ponderati e multimodali. Questo framework incoraggia i professionisti a sfruttare l’IA non come sostituto della creatività umana, ma come estensione delle nostre capacità cognitive, consentendo un’esplorazione più approfondita e un’articolazione più sfumata della visione creativa.

In collaborazione con lo studio Deond, da lei fondato, ha partecipato alla progettazione di un’installazione per la Dubai Design Week. Potrebbe raccontarci di questo progetto e di come l’intelligenza artificiale sia stata utilizzata nel processo creativo e progettuale?

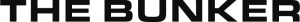

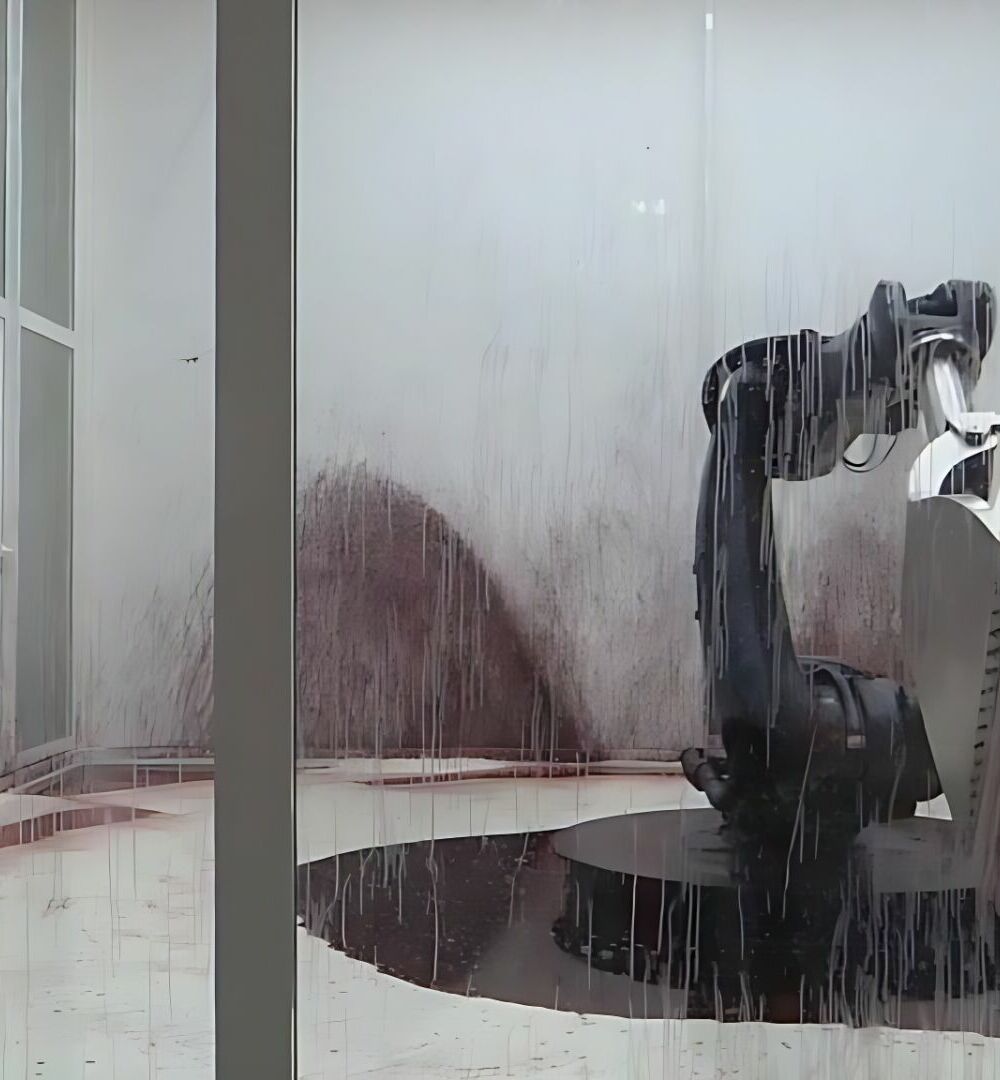

L’installazione HUG per la Dubai Design Week rappresenta un’affascinante convergenza di intuizione umana e aumento tecnologico, dove i confini tra processi di progettazione organici e digitali diventano deliberatamente fluidi. La concezione del progetto è emersa da un’ideazione creativa puramente umana per la sua struttura architettonica, dimostrando il valore duraturo del pensiero progettuale tradizionale nel dare forma alle esperienze spaziali. Dove l’intelligenza artificiale è entrata nel processo creativo è stato nella visualizzazione e nell’esplorazione concettuale della narrazione interna dell’installazione: l’Holistic Unified Garment. Questo pezzo speculativo esamina la relazione in evoluzione tra biologia umana e tecnologia adattiva, immaginando un futuro in cui i sistemi indossabili trascendono la mera funzionalità per diventare estensioni semi-autonome del nostro sé biologico.

Il processo di visualizzazione assistito dall’intelligenza artificiale ci ha permesso di sondare più a fondo questo territorio concettuale, rendendo tangibili le possibilità astratte dei materiali bioreattivi e dei sistemi adattivi intelligenti. Questa esplorazione riflette la mia più ampia indagine artistica sulla sintesi dei sistemi biologici con l’anatomia umana e le tecnologie emergenti. L’opera postula un futuro in cui i confini tradizionali tra natura, tecnologia e coscienza umana diventano sempre più permeabili, suggerendo nuovi paradigmi di integrazione ambientale e corporea. Il padiglione architettonico stesso è emerso da un diverso tipo di dialogo, tra progettazione computazionale e

artigianato dei materiali.

Scegliendo il cartone, un materiale fondamentalmente analogico e planare, abbiamo deliberatamente creato una tensione tra complessità digitale e semplicità dei materiali. Il processo di progettazione parametrica ha spinto contro i vincoli intrinseci del materiale, creando un’interessante dialettica tra possibilità computazionale e limitazione fisica. Questa tensione si è infine risolta in ciò a cui aspiriamo in DEOND “artigianato digitale definitivo”, dove il lavoro manuale umano, guidato da framework computazionali, trasforma materiali di base in forme complesse ispirate alla natura. Il risultato è stata una sintesi inaspettata di processi digitali e analogici, in cui la forma finale faceva riferimento a strutture naturali, pur mantenendo la propria identità architettonica unica. Questo approccio esemplifica quella che ritengo sia una direzione cruciale nel design contemporaneo: l’integrazione ponderata di metodi computazionali avanzati con l’artigianato tradizionale, creando opere che onorano sia l’innovazione tecnologica sia l’intelligenza tattile umana.

Negli ultimi anni ha partecipato a numerose conferenze ed esposizioni internazionali, confrontandosi con esperti del settore in diverse parti del mondo. Qual è la sua visione sullo stato attuale del rapporto tra architettura e intelligenza artificiale? E quali sviluppi ritiene possano emergere nel prossimo futuro in questo campo?

Attraverso il mio impegno con esperti e professionisti globali su numerose piattaforme internazionali, ho osservato un’evoluzione affascinante nella relazione tra architettura e intelligenza artificiale, che sfida la semplice categorizzazione e rivela invece un ricco arazzo di approcci e metodologie individualizzati. Ciò che emerge non è un’adozione monolitica della tecnologia, ma piuttosto un ecosistema diversificato di framework e flussi di lavoro personali, ognuno dei quali riflette interpretazioni uniche del ruolo dell’IA nella pratica architettonica. Questa eterogeneità negli approcci di implementazione rappresenta un profondo cambiamento rispetto alle metodologie standardizzate tradizionali. Stiamo assistendo all’emergere di quella che potrebbe essere definita “personalizzazione computazionale”, in cui i professionisti sviluppano relazioni altamente individualizzate con i sistemi di intelligenza artificiale, realizzando flussi di lavoro su misura che si allineano alle loro specifiche filosofie di progettazione e ai requisiti di progetto. Una tendenza significativa che si sta materializzando nel settore si concentra sulle applicazioni predittive e preventive, in cui l’intelligenza artificiale funge da potente strumento per la modellazione di scenari e l’ottimizzazione spaziale. Questi sistemi vanno oltre la semplice pianificazione dello spazio per comprendere sofisticate simulazioni post-occupazione, consentendo una comprensione più sfumata di come gli ambienti costruiti si evolvono e si comportano nel tempo.

Tuttavia, ritengo che abbiamo appena scalfito la superficie del potenziale dell’intelligenza artificiale, in particolare per quanto riguarda l’impatto ambientale dell’architettura. Una delle opportunità più urgenti risiede nell’applicazione dell’intelligenza artificiale ai principi dell’economia circolare e alla gestione dei rifiuti nell’edilizia. La cruda realtà che oltre il 30% dei materiali da costruzione finisce come rifiuto, unita al traguardo sconcertante raggiunto nel 2020 in cui la massa antropica ha superato la biomassa globale, richiede un intervento tecnologico urgente. L’intelligenza artificiale potrebbe rivoluzionare il nostro approccio alla gestione del ciclo di vita dei materiali, alla previsione dei rifiuti e ai principi di progettazione circolare.

Nella professione è emersa un’affascinante dicotomia tra quella che definisco “architettura digitale nativa”, ovvero progetti che esistono principalmente nel regno virtuale, e la “pratica aumentata dalla realtà”, in cui l’IA funge da strumento per affrontare sfide ambientali e sociali tangibili. Sebbene attualmente ci sia un’attenzione significativa sull’applicazione dell’IA per l’ottimizzazione del capitale e la pianificazione dello spazio basata sul ROI, la vedo come una fase di transizione. La generazione emergente di architetti sembra pronta a reindirizzare questi potenti strumenti verso applicazioni più sostenibili e socialmente consapevoli.

Guardando al prossimo futuro, prevedo diversi sviluppi chiave: in primo luogo, l’integrazione dell’IA con dati biometrici e ambientali consentirà probabilmente un’architettura più reattiva e adattabile. In secondo luogo, potremmo assistere all’emergere di sistemi di “intelligenza ibrida” che combinano l’intuizione umana con l’apprendimento automatico per affrontare complesse sfide urbane. Infine, mi aspetto uno spostamento verso quello che potrebbe essere chiamato “calcolo rigenerativo”, in cui gli strumenti di IA sono specificamente progettati per supportare e migliorare il ripristino ecologico attraverso l’architettura. Questa evoluzione presenta sia opportunità straordinarie che profonde responsabilità per la nostra professione. La chiave non sta nell’adozione su vasta scala della tecnologia, ma nell’integrazione ponderata che amplifica la capacità dell’architettura di affrontare le urgenti sfide globali mantenendo al contempo il suo ruolo fondamentale di disciplina incentrata sull’uomo.