NET ECOLOGY

Worldbuilding digitale tra sogni ecologici e illusioni di fuga

di Laura Cocciolillo

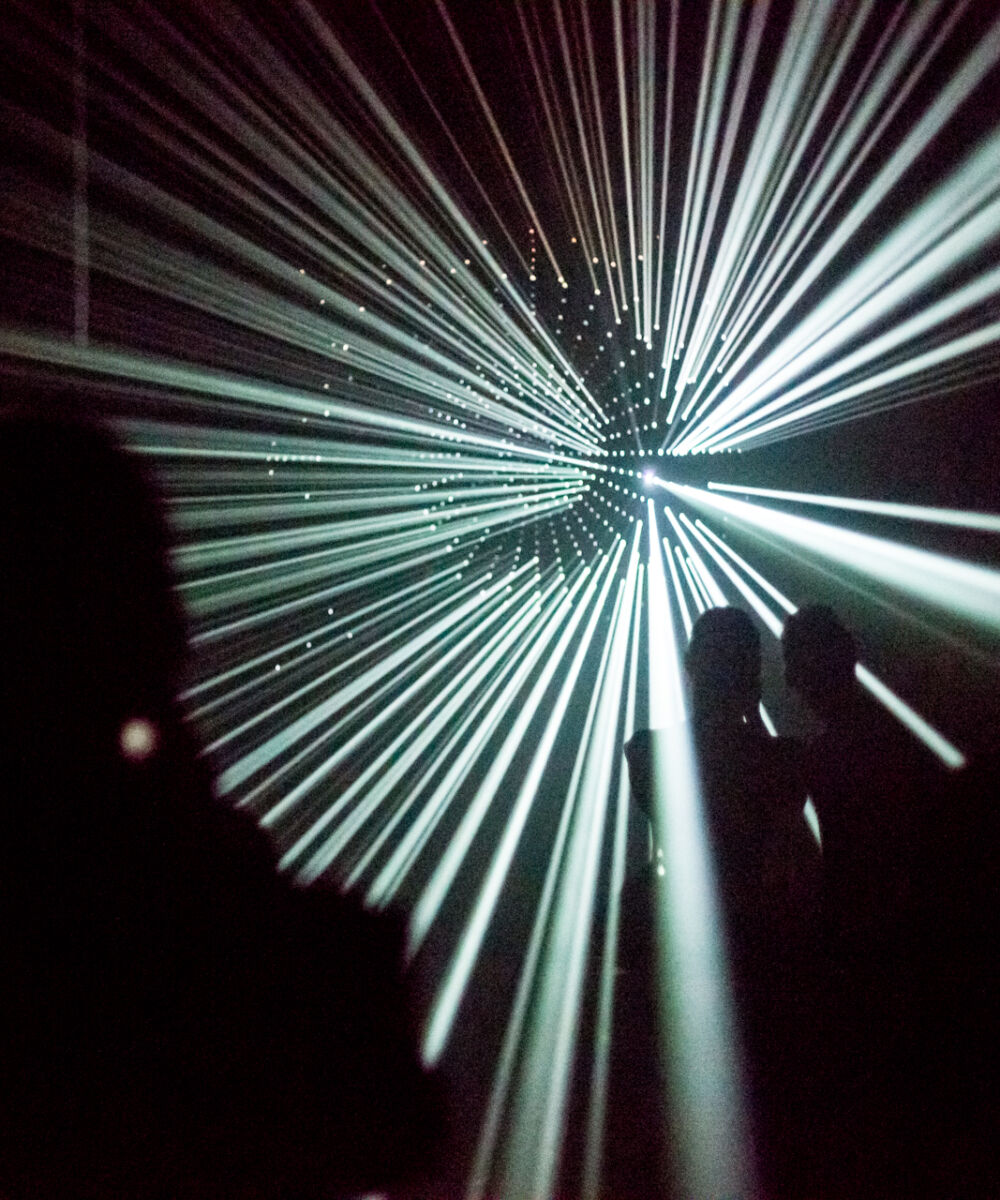

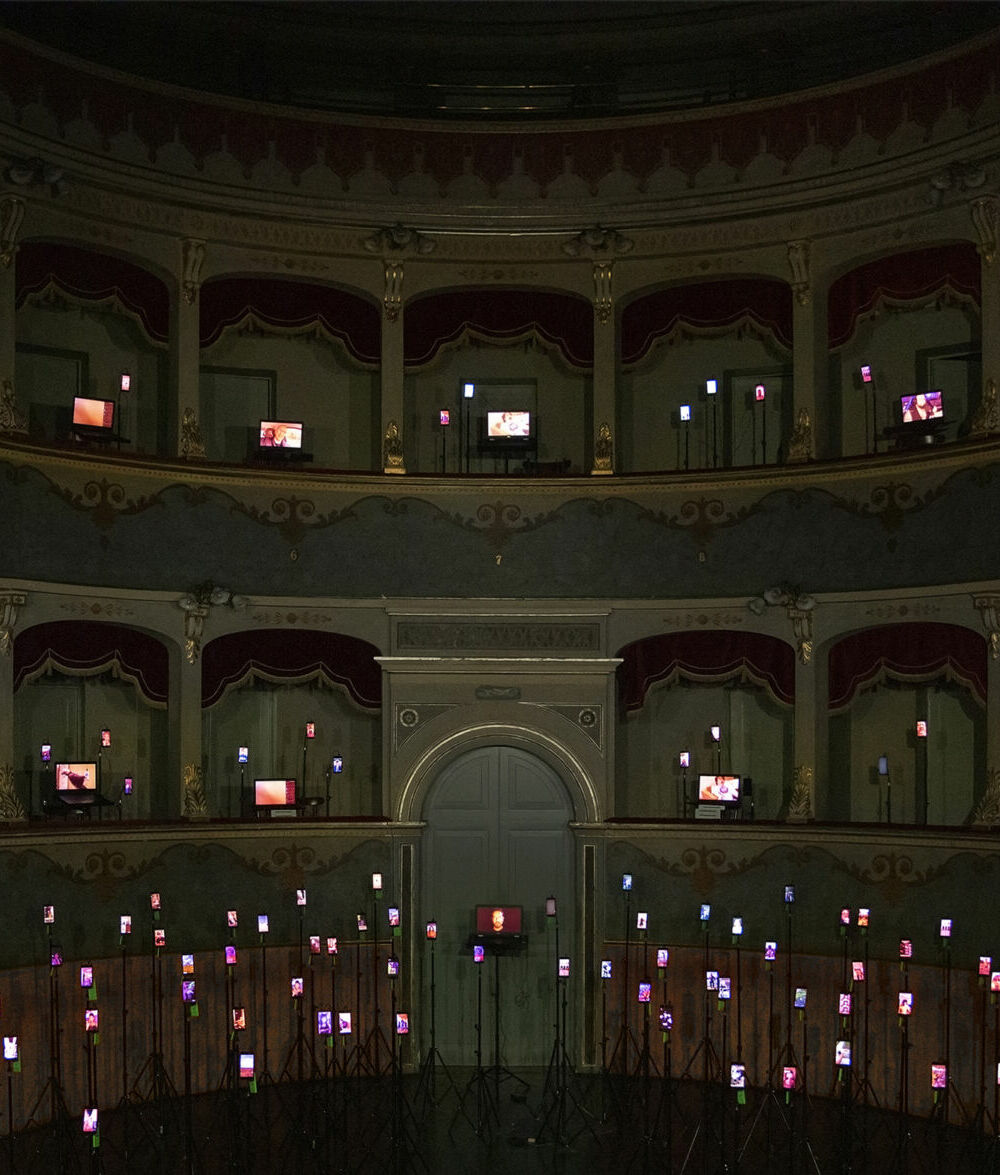

Il worldbuilding digitale – quella pratica creativa che consiste nel progettare e costruire mondi virtuali attraverso l’uso di tecnologie digitali come la realtà virtuale, la realtà aumentata, le simulazioni 3D e altre piattaforme immersive – rappresenta una delle frontiere più affascinanti dell’arte contemporanea: un terreno in cui tecnologia e creatività si fondono per dare forma a “nuovi mondi possibili”. Attraverso ambientazioni virtuali, paesaggi immaginari e narrazioni immersive, gli artisti esplorano temi di cruciale importanza per il nostro tempo – la sostenibilità ambientale, il rapporto uomo-natura e le potenzialità di una convivenza armoniosa con il pianeta.

L’idea alla base del worldbuilding di stampo “ecocritico” è che l’immaginazione, o meglio la capacità di concepire nuovi scenari ecologici, sia un esercizio fondamentale per dare forma effettiva al nostro futuro. Tuttavia, questa pratica solleva interrogativi fondamentali: si tratta davvero di un mezzo efficace per stimolare una riflessione critica sul nostro impatto ecologico, o rappresenta piuttosto una sperimentazione puramente retorica, persino un atto di escapismo, un modo per fuggire dalle difficoltà della realtà, senza proporre soluzioni reali?

Jakob Kudsk Steensen e l’immaginario del “natura-tech”

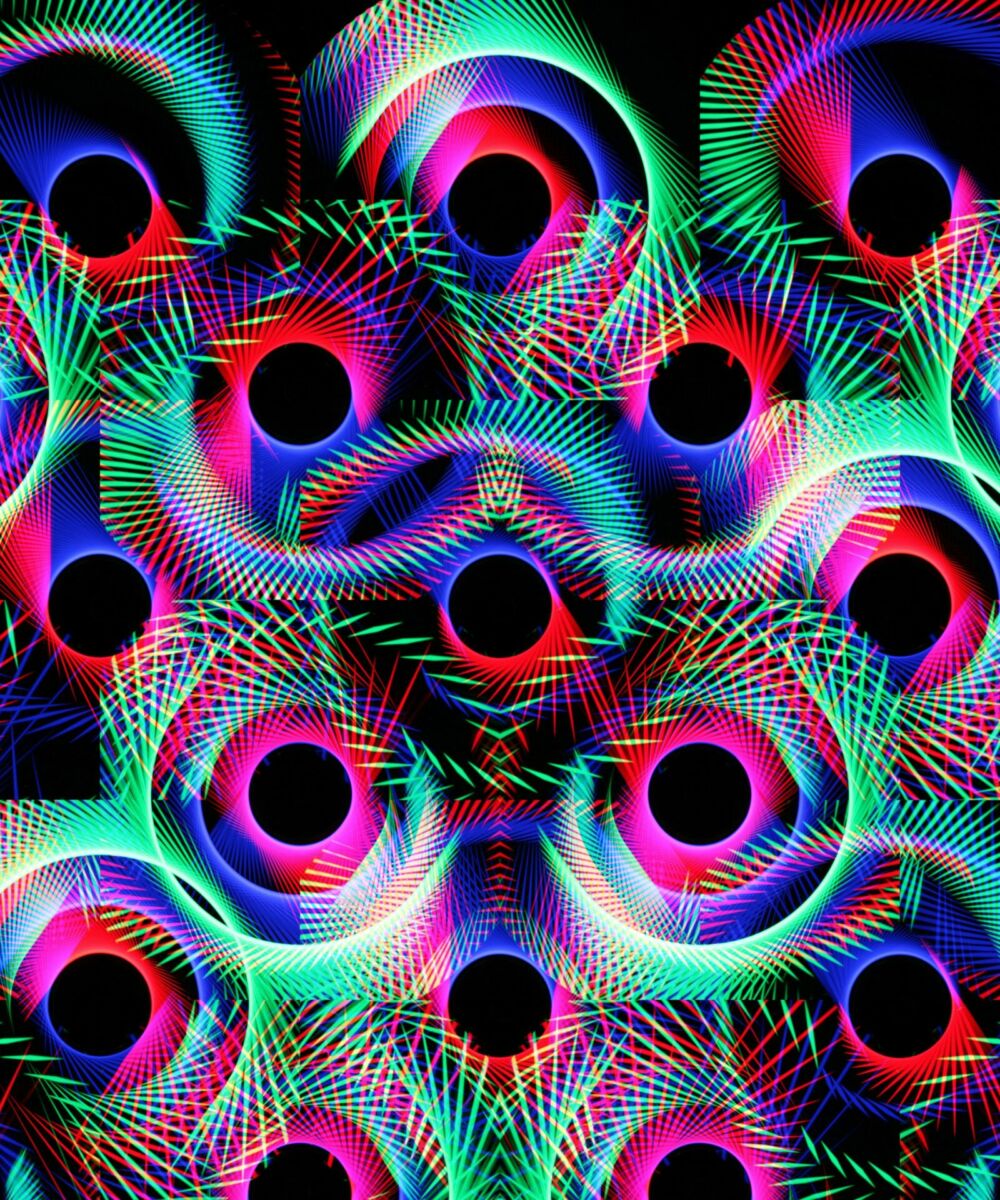

Un esempio emblematico è l’opera di Jakob Kudsk Steensen, artista e regista che utilizza la realtà virtuale per creare ambienti digitali ipnotici ispirati alla biodiversità e agli ecosistemi naturali. Il suo progetto Re-Animated è un viaggio poetico e tecnologico che ricostruisce digitalmente una specie di uccello estinta, il Kaua’i ‘ňō‘ō, intrecciando scansioni 3D, suoni registrati e simulazioni immersive. L’opera invita lo spettatore a riflettere sulla fragilità degli ecosistemi e sulla necessità di preservare la biodiversità.

L’approccio di Steensen si distingue per il modo in cui sfrutta la tecnologia per amplificare una connessione emotiva con la natura, portando il fruitore a interrogarsi sul proprio ruolo all’interno di una rete ecologica più ampia. “Siamo spesso intrappolati nei nostri ritmi di pensiero”, mi ha spiegato Steensen qualche anno fa, “senza mettere in discussione le radici più profonde delle nostre convinzioni e dei nostri modelli di comportamento, limitandoci a reagire o a esprimerli. Il worldbuilding ci consente di giocare con ethos più profondi, ideologie e sistemi di credenze, perché qui questi valori possono assumere qualsiasi forma. Le cause ed effetti delle azioni, sia sociali che ambientali, possono essere esplorati in modo ludico”. Tuttavia, potremmo argomentare che l’immersione in mondi digitali possa offrire una gratificazione estetica che rischia di sostituire l’azione concreta. E infatti, chiarisce Steensen, “penso che ci sia una grande differenza tra un approccio più esplicitamente scientifico o attivista sui temi climatici e ciò che faccio io come artista. È connesso, ma, in definitiva, voglio che le persone sentano e si interroghino su cosa significhi per loro vivere in un mondo in rapida trasformazione”. La domanda che emerge è se l’esperienza di queste opere conduca davvero a un cambiamento nei comportamenti quotidiani di chi le ha sperimentate, o se resti confinata nell’ambito di una contemplazione passiva.

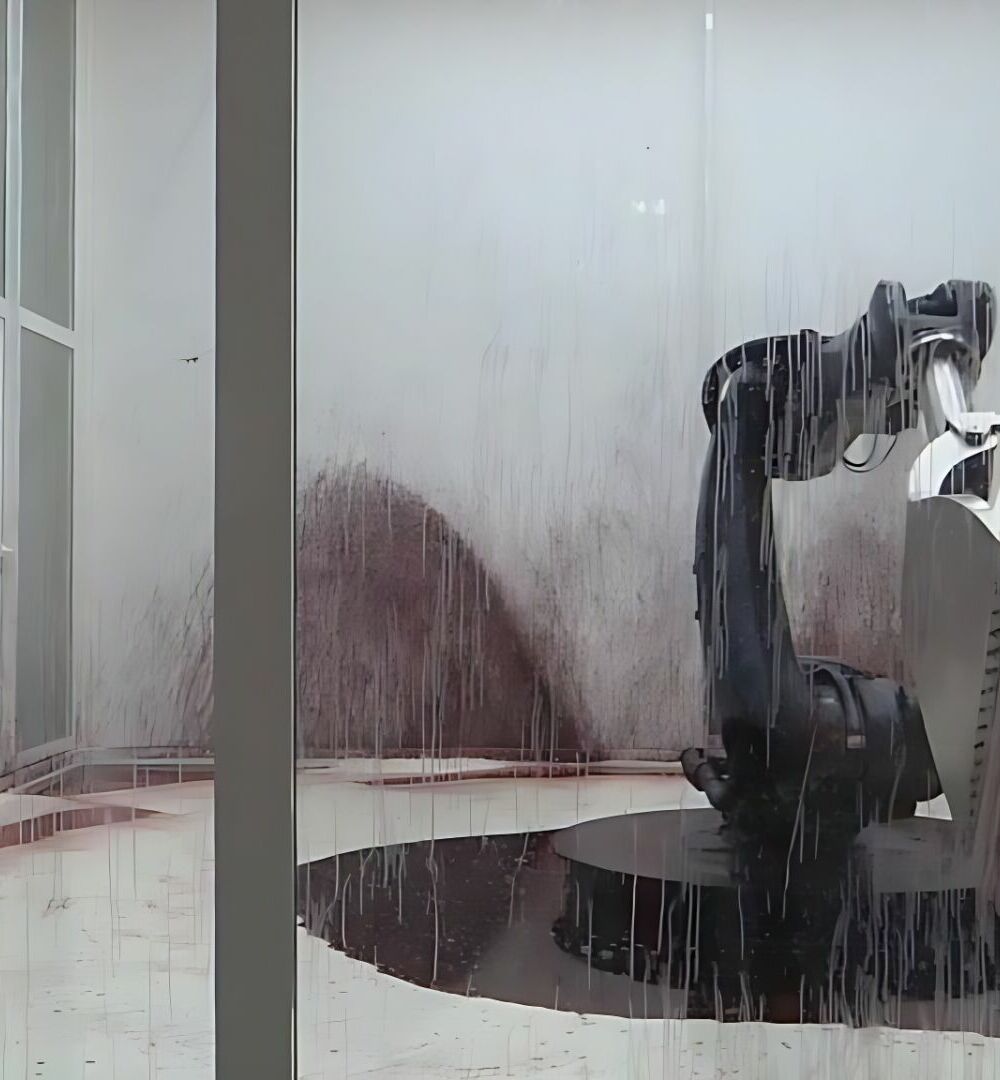

Marshmallow Laser Feast: tecnologia per un’esperienza sensoriale espansa

Un altro caso significativo è rappresentato da Marshmallow Laser Feast (MLF), un collettivo che esplora le intersezioni tra arte, scienza e tecnologia. La loro opera Treehugger è un’installazione VR che consente agli spettatori di “diventare” un albero, percependo i processi interni della fotosintesi e il flusso delle sostanze nutritive. Attraverso la combinazione di scansioni LiDAR, simulazioni grafiche e suoni binaurali, MLF trasforma il rapporto con la natura in un’esperienza multisensoriale che promuove un nuovo senso di empatia e connessione.

Il worldbuilding digitale, quando affronta temi ecologici, opera in un delicato equilibrio tra la costruzione estetica di un’utopia e l’illusione di una possibilità di fuga dal mondo che abbiamo irreversibilmente danneggiato.

In questo caso, l’impatto ecologico dell’opera sembra chiaro: suscitare meraviglia e rispetto per la natura, spingendo gli spettatori a considerare la propria relazione con il mondo naturale in termini più profondi. Ciò nonostante, anche qui emerge la critica che tali esperienze possano essere percepite più come intrattenimento che come una chiamata all’azione. Quando ho chiesto a Barney Steel, co-fondatore del collettivo, se le sue installazioni potessero davvero accrescere l’empatia nei confronti della natura e degli animali, mi ha sciolto però qualche dubbio, rispondendo: “penso all’empatia e alle relazioni come se fossero la stessa cosa: ad esempio, se ho un cane, ovviamente non lo mangerei mai… ma perché mi preoccupo del mio cane e non di quello di qualcun altro? È perché siamo uniti da tutte le esperienze che abbiamo avuto insieme. E questo avviene perché il legame non si crea sulla base di ciò che non vediamo o non percepiamo, ma grazie a ciò che sperimentiamo in prima persona. Probabilmente, se vivessimo in una società in cui si ha un contatto diretto con tutto ciò che consumiamo, vivremmo meglio”. Idealmente, perciò, proporre allo spettatore un’esperienza in prima persona attraverso la realtà virtuale potrebbe alimentare questo legame basato sul “vissuto”. Tuttavia, l’empatia, di per sé, non è scientificamente misurabile, perciò non possiamo valutare il suo aumento, né tantomeno l’impatto concreto dell’esperienza vissuta.

Il worldbuilding tra utopia e escapismo

Il worldbuilding digitale, quando affronta temi ecologici, opera in un delicato equilibrio tra la costruzione estetica di un’utopia e l’illusione di una possibilità di fuga dal mondo che abbiamo irreversibilmente danneggiato. Da un lato, offre visioni di un futuro alternativo che possono fungere da stimolo per ripensare i nostri modelli di vita e consumo. Dall’altro, rischia di diventare una forma di escapismo, un’illusione confortante che non richiede un reale impegno per affrontare i problemi del presente.

A ciò si aggiunge l’impatto ambientale delle tecnologie stesse utilizzate per il worldbuilding digitale. Infatti, la creazione di mondi virtuali richiede ingenti risorse computazionali e consumo energetico, un paradosso che contraddice spesso i messaggi di sostenibilità veicolati da queste opere.

Allo stesso tempo, l’accessibilità di queste esperienze è un altro punto di riflessione. La maggior parte delle opere di worldbuilding digitale – fruibili spesso solo tramite visore per la realtà virtuale – rimane confinata a spazi museali o gallerie d’arte, limitando il loro potenziale di diffusione e il coinvolgimento di un pubblico più ampio. Se l’obiettivo è sensibilizzare e promuovere un cambiamento globale, è necessario pensare a modalità che rendano queste esperienze più inclusive e accessibili.

In conclusione, è possibile che il worldbuilding digitale abbia il potenziale per ridefinire il nostro rapporto con il pianeta, offrendo visioni alternative e stimolando una riflessione critica. Tuttavia, il suo impatto effettivo dipende da molti fattori: l’accessibilità delle opere, la loro capacità di tradursi in azioni concrete e la consapevolezza degli artisti riguardo ai limiti e alle contraddizioni delle tecnologie che utilizzano. Se il rischio di escapismo è sempre presente, è altrettanto vero che queste pratiche possono ispirare nuove narrazioni collettive, capaci di guidarci verso un futuro più sostenibile.

Laura Cocciolillo

È una storica dell’arte specializzata in arte e nuove tecnologie e in estetica dei nuovi media. Dal 2019 collabora con Artribune (di cui attualmente si occupa dei contenuti di nuovi media). Nel 2020 fonda Chiasmo Magazine, rivista indipendente e autofinanziata di Arte Contemporanea. Dal 2023 è web editor per Sky Arte, e dallo stesso anno si prende cura, per art-frame, della rubrica “New Media”, dedicata all’arte digitale.